2013年に医学部を卒業し、2013年度より初期研修を開始した二宮英樹です。東京大学医学部附属病院のBプログラムにマッチングし、現在研修医2年目です。

Bプログラムは大学が提供する「外中」の「たすきがけプログラム」でして、1年目が「外」、つまり大学の外病院に勤務し、2年目が「中」、つまり大学病院に勤務することとなっております。

現在は東大病院で研修中です。来年度からは脳外科医になろうと考えています。

今12月なので、2年間の初期研修も残すところ3ヶ月余り。終わりが見えてきたところで、少し早いのですが私自身の初期研修を振り返ってみたいと思います。

東大病院を選んだ理由

東大病院を選んだ理由は以下の3つ。

「行きたい特定の病院がなかったこと」「大学病院であれば研修医の人数が多い分フレキシブルで自由にカリキュラムが組めるのではないかと思ったこと」そして「初期研修医後は大学に所属しない予定で、一度くらい大学の世界を味わいたかったということ」です。

そういった理由で、自分の母校である東大病院を選びました。他の理由としては、「自分が所属していたアメフト部の練習を観に行きたかったこと」や、「国立保健科学院の海外公衆衛生研修に東大病院枠があること」ですが、国立保健科学院の研修に関しては選考で落ちてしまいました。

大学病院はハコモノ含めスケールが大きいので、元々のプログラム科目・診療科が多様で、且つ希望もほぼ通ります。その点は予想通りだったのですが、友人研修医の話を聞いていると、意外に地方の小病院の方が自由がきく場合もあり、そこに関しては想定外でした。

自院の診療科で研修している形にしながら実質的には週単位で別の有名病院を見学していたり、学会やアメリカの病院見学に対して寛容で、有給をとった上に交通費を研修費として出してもらったりしている人もいました。

東大病院は元々のカリキュラムの幅が広くその中では自由に、希望通りに研修させてもらえるけれど、カリキュラムを外れる部分・グレーな部分に関しては自由がきかないという印象です。まあ、当然のことなんですけれども、2年間の初期研修中に何かトリッキーな野望を抱いている読者がいれば参考にしてください。

私の2年間のカリキュラム

私は、1年目は茨城県にある茨城県立中央病院で研修しました。理由は「都外に出たかったこと」と「都内へのアクセスが良いこと」を満たしている病院で、且つ大学時代の友人に誘われたからです。

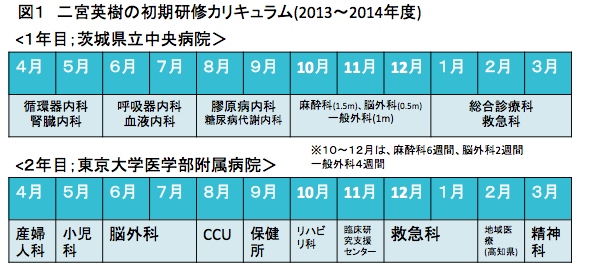

私の2年間の研修カリキュラムを示します。

1年目はほぼ決まったカリキュラム(必修科目)で、研修を修了するのに必要な内科、外科、麻酔科、救急科、外科を研修しました。

2年目は産婦人科、小児科、精神科といった研修終了のために必要なマイナー科と、残りは全て自分が希望したカリキュラム(選択科目)となってます。私の場合は、2年間のうち8ヶ月も自分でカリキュラムを組むことができました。他の病院もだいたい同じような感じで、もちろん小規模な病院であれば標榜している診療科や人員配置の問題で制約がある、といった状況です。

ちなみに4〜5月に「循環器内科・腎臓内科」となっているのは、2つの診療科で同時に研修したということです。(2つの診療科の患者さんを担当し、かぶらない限り両方のカンファレンスなどに参加しました。)

私は公衆衛生や臨床研究も勉強出来ればと思い、2年目の選択科目で保健所や臨床研究支援センターを選び、普段の臨床とは違った立場に所属することで面白い経験が出来ました。そしてこの記事を書いている12月は救急科なのですが、シフト制のため少しまとまったお休みを頂けて、その間に裴先生の下でインターンさせて頂いています。

今の研修制度の良いところ悪いところ

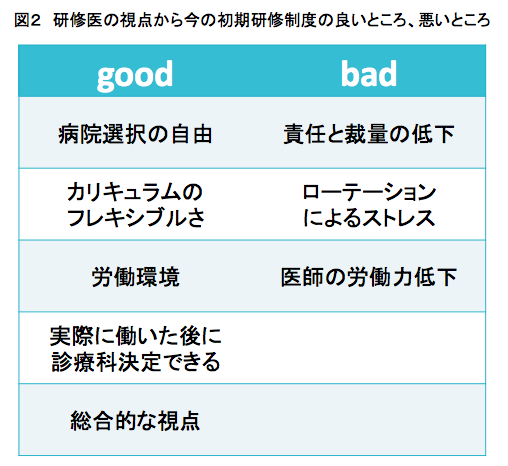

私の初期研修2年間を説明した上で、「研修医としての視点」から今の初期研修制度を評価しますと、概して「良い」のではないかと思います。以下に良いところ・悪いところを示します。

研修制度の良いところ

簡単に解説します。

1つ目は「病院選択の自由」。

医学部6年生はマッチングの際に、日本全国どこの病院にも出願できます。全国には色んな特色を持った病院、地域がありますから、この自由は素晴らしいことです。

2つ目は「カリキュラムのフレキシブルさ」。

もちろん必修科目もあるのですが、私の場合ですと2年間のうち6ヶ月も自由選択の期間があります。その間に色んな診療科をまわれますし、例えば「オレは脳外科になるんだ!」と決めていた先輩で2年間のうち11ヶ月も脳外科を研修した方もいました。

3つ目、「労働環境」。

諸先輩方の話を聞いていると、間違いなく向上しています。給料、労働時間、責任の所在など。

例えば私の場合、1年目は当直の次の日は午前中勤務で、お昼頃帰ることが出来ました。

4つ目、「実際に働いた後に診療科決定できる」。

自分がある診療科に合う、合わないは実際に経験しないと分からないので、僅かな期間でも働いてみた後意思決定が出来るのはいいと思います。

5つ目、「総合的な視点」。

20年前に比べれば、医学は信じられない程発展しています。医学部時代の教科書、研修医時代の参考書で著明なものの第一版を掘り当てたりすると、その厚みの差は歴然としています。これだけ医療が高度化、専門化した時代では、色々な診療科を回って医療を俯瞰するのは必須だと感じました。

以上、今の研修制度の良いところです。

研修制度の悪いところ

次に悪いところも解説します。

1つ目、「責任と裁量の低下」。

研修医は1〜2ヶ月でやって来てはすぐに出て行きます。その診療科に慣れて全体像がようやく分かってきた頃に、次の診療科に異動です。これを次々で繰り返します。

こんな輩に高度な仕事は期待できないし、重大な仕事を任せるわけにはいけません。臨床の世界は、驚くほど経験がものを言います。

2つ目、「ローテーションによるストレス」。

診療科での仕事にやっと慣れても、その頃には異動です。また、前の診療科とは全然違った知識、フレームワーク、流儀、働き方を要求されるので、そのこと自体もストレスであり、且つ「毎回ゼロからのスタートを繰り返しているような状態で自分の成長を実感しにくい」という現状もあります。

最後は「医師の労働力低下」。

これだけ、直接的には研修医の視点ではありませんが、後々自分たちに関わってくる上に医療界において非常に重要な問題だと考えているため、挙げてみました。

どういうことかというと、先にも挙げた「研修医の労働環境向上」、「研修医の責任・裁量の低下」が原因で、研修医全体が寄与する労働力が低下しています。そしてその皺寄せは3年目以上の医師に降り掛かっています。

まとめ

以上、2年間の研修を振り返って、今の制度を評価してみました。総合すると、今の制度は研修医にとって、あるいは医師のキャリア形成においてなかなかいいのではないかと思います。