製剤(治療薬)の進歩により治療の安全性は飛躍的に向上し、定期補充療法の導入により患者さんは症状を未然に防ぐことが可能になってきました。特に若い世代の患者さんでは、感染症への不安や血友病性関節症によるQOL(生活の質)低下の問題は改善され、かつてに比べれば治療環境はとても良いものになっているといえます。

しかし一方で、血友病治療の課題が全て解決されたわけではありません。前稿「血友病治療の「これまで」と「現在」、治療薬の進歩は何を変えたのか」と同様、製薬会社の方のお話をもとに、定期補充療法が抱える3つの問題と、新しく広まりつつある製剤・開発中の製剤について紹介します。

定期補充療法が抱える3つの問題

定期補充療法とは、出血を未然に防ぐことに主眼を置き、患者さんに定期的に製剤を投与する治療法です。通常、血友病Aの患者さんの場合には週3回、血友病Bの患者さんの場合には週2回、製剤を注射します。定期補充療法は、出血を予防し血友病性関節症といった合併症を防ぐ点で、とても優れた治療法です。どんなことが問題になるのでしょうか?

定期的な投与の煩わしさ

血友病の製剤は、注射で投与するタイプのものです。製剤投与の方法は2つ、病院で医師や看護師に投与してもらう方法と、家庭で自己注射により投与する方法です。

病院で投与したい場合には、週2~3回の通院が必要です。専門医のいる大きな病院が遠方であれば、近所の小児科医が注射することもあります。しかし、たとえどんなに近所であっても、週何回もの通院は大変なことです。

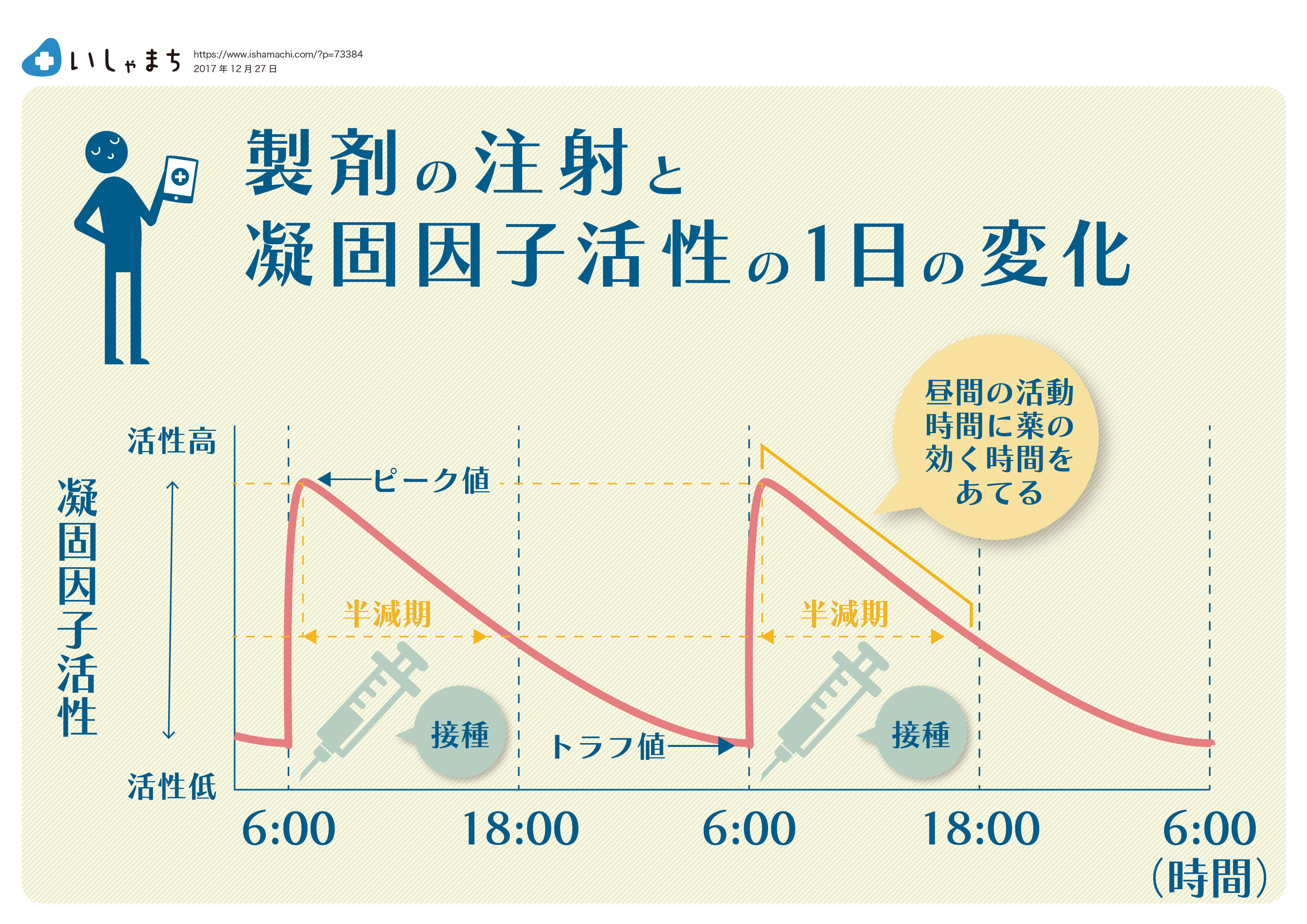

この点、自己注射であれば家庭で注射をうつことができます。しかし、製剤の効果を一番活動量の多い時間帯にあてるため、患者さんは朝に製剤を投与しなければなりません。これは、からだの代謝機能により投与された凝固因子の血中濃度が下がっていくためです。

静脈注射による投与

自己注射の大変さとしてもうひとつ、製剤が静脈注射によらなければ投与できない点があげられます。静脈注射は一般的な皮下注射などと比べると技術の要る注射方法です。特に、血管がもともと見えづらい方やお子さんなどにとっては特に、自己注射による投与は難儀です。

インヒビター出現患者さんへの治療

血友病の治療は、欠けている凝固因子を製剤により補います。ところでこの凝固因子、血友病の患者さんの体内では存在しない物質です。すると患者さんの体内では、免疫機能が凝固因子を異物と認識し、これを攻撃してしまうことがあります。免疫反応として、抗体がつくられますが、凝固因子の働きを抑える抗体を「インヒビター」と呼んでいます。

インヒビターが出現すると、免疫が凝固因子の作用を妨げてしまうため、製剤の効果が失われてしまいます。一過性のものも含め、製剤を投与した患者さんのうちインヒビターが出現する方は20~30%程度です。その後、持続的にインヒビターが確認される方は全体の5%程度です。インヒビターが出現した患者さんには、バイパス製剤と呼ばれる製剤を投与するのですが、完全な止血効果が期待できるものではありません。

広まりつつある「半減期延長製剤」

定期的な投与の負担、静脈注射の難しさ、インヒビターという3つの問題を解決するため、製剤の開発が進められています。そのような中、新たに患者さんに広まりつつある製剤が「半減期延長製剤」です。

投与回数の減少

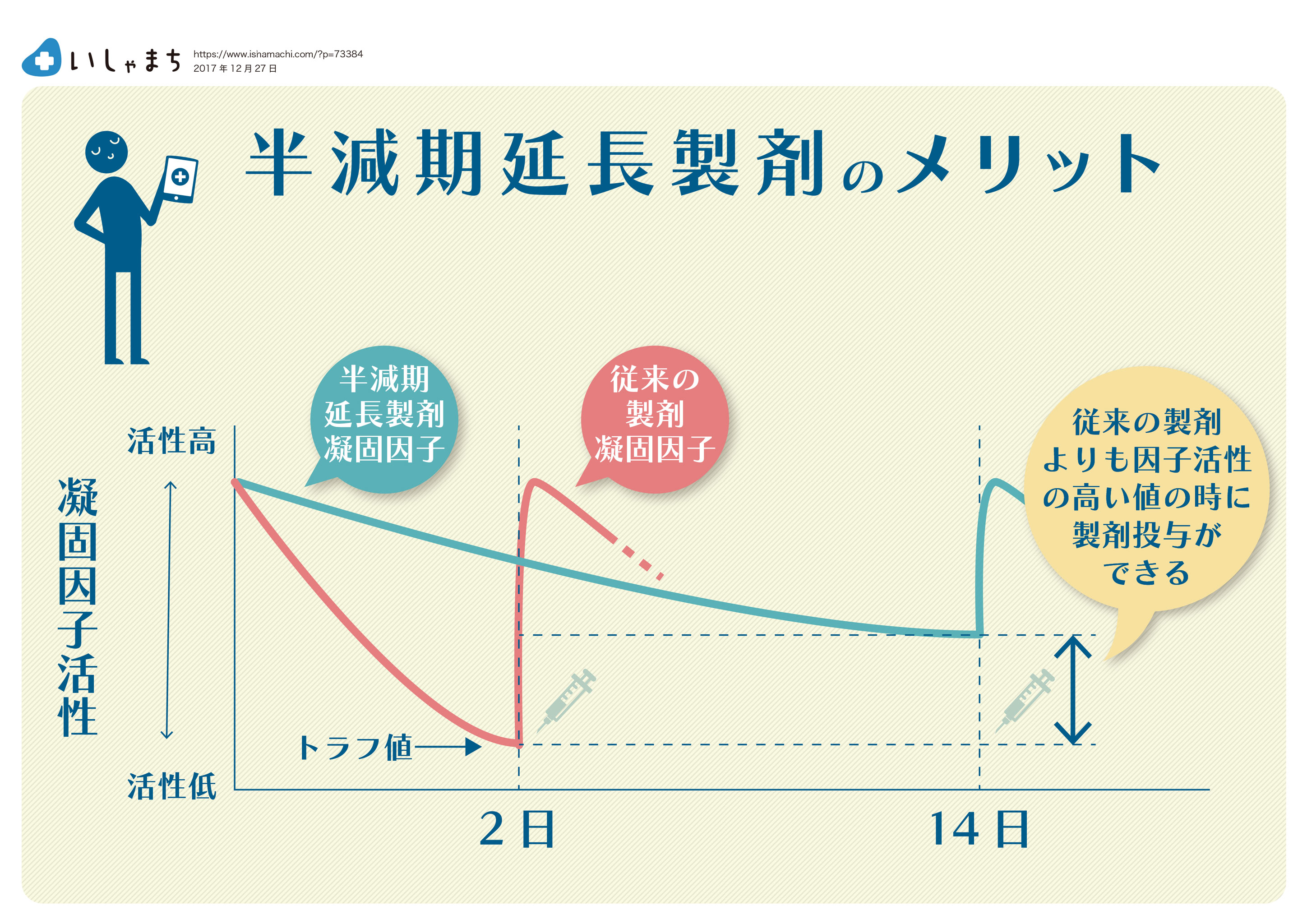

凝固因子は体内に取り入れられた後、代謝によって血中の濃度が下がっていきます。血中濃度が投与時の半分に下がるまでの期間を「半減期」と呼びます。この半減期を延ばすことができれば、製剤の投与回数を減らすことが可能です。

現在使われている半減期延長製剤は、血友病Bの患者さんに使われるもので、従来の製剤に比べて半減期が4~5倍に延長され、投与回数を週1回あるいは2週間に1回にまで減らすことができています。

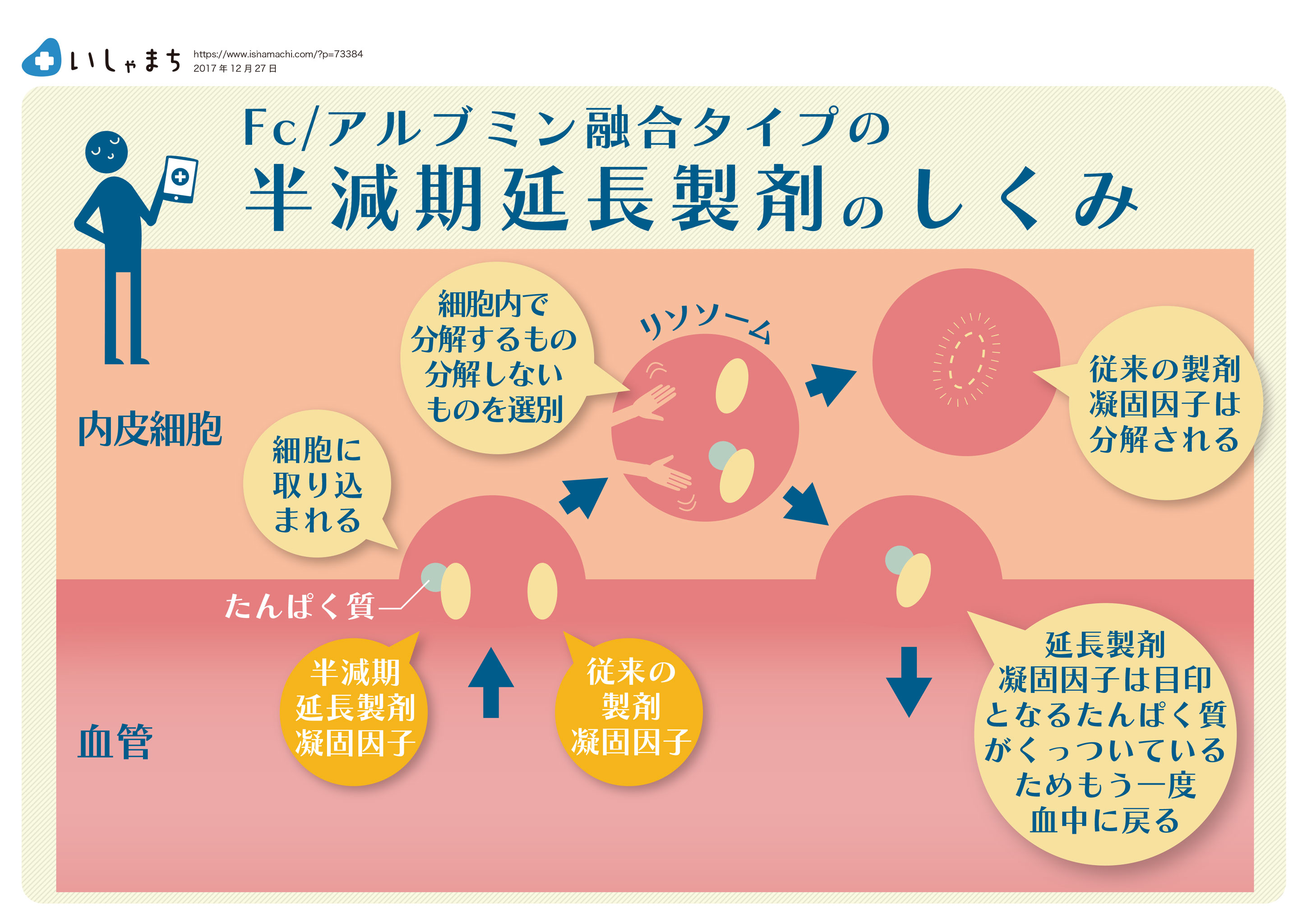

半減期を延ばす一つの技術としては、製剤に含まれる凝固因子に別のたんぱく質をくっつけるという方法が採用されています。このたんぱく質は、具体的にどのような役割をはたすのでしょうか?

本来、血中に投与された凝固因子は細胞に取り込まれ、細胞の中のリソソームというところで分解されます。細胞はもともと、取り込んだ物質を全て分解するわけではありません。ランダムに取り込まれた物質のうち「要らない」と判断したものだけを分解します。このとき、「要る」「要らない」の判断のひとつとして、取り込まれた物質にくっついているたんぱく質などが目印となります。

半減期延長製剤では、細胞が凝固因子を「要る」と判断できるようなたんぱく質を組み合わせることで、患者さんの体内に取り込まれた凝固因子の代謝がゆっくりと行なわれるよう加工しています。

高いトラフ値

製剤を投与したあと、患者さんの体内では凝固因子活性(凝固因子が働いている程度)が上がりますが、凝固因子が代謝されることで、時間経過とともにこの値は下がっていきます。次の薬が投与されることでまた値が上がります。この様子を折れ線グラフにすると、規則的な波線を描きます。

このとき、凝固因子活性が一番低くなったところをトラフ値と呼びます。半減期延長製剤では、従来の製剤に比べてゆっくりと凝固因子活性が下がるため、トラフ値を引き上げることができています。

健常者と比較した場合、血友病の患者さんの凝固因子活性は、重症型の患者さんで1%未満、中等症型の患者さんで1~5%、軽症型の患者さんで5~40%です。中等症・軽症型の患者さんには出血の症状はほとんどみられず、重症型の患者さんでも、凝固因子活性を1%以上に保つことができれば、出血による症状を軽減することができると考えられていました。しかし最近になり、特に関節が既に悪くなっている患者さんでは、凝固因子活性を1%以上に保つだけでは、十分でないことが分かってきました。高いトラフ値を維持出来た方が、関節を保護するのに有利だと考えられています。

また、トラフ値が高く、週1回あるいは2週間に1回の投与ですむのであれば、あえて朝の忙しい時間帯に投与をせずとも、落ち着いて投与できる時間・場所を選ぶことができます。静脈注射による投与方法を用いてはいるものの、投与回数を減らし時間・場所の自由度を確保することで、患者さんの負担を軽減することができたのです。

現在開発中の製剤

続いて、現在開発中の製剤の紹介です。まだ臨床試験に入っていない段階のものも含まれていますが、斬新なアイディアのもと粘り強い研究が進められています。

抗体製剤

これまでの血友病治療の製剤は、「患者さんに欠けている・不足している凝固因子を補う」という発想からつくられており、凝固因子を濃縮した製剤を患者さんに投与するものでした。しかし、いま臨床試験の段階に入りつつある「抗体製剤」では、患者さんに投与されるのは「抗体」です。

抗体製剤は「第8因子の役割を、抗体が肩代わりする」という着想からつくられています。血友病Aの患者さんは、凝固因子のうち第8因子が欠乏・不足していますが、この第8因子は第9因子と第10因子をつなぐ働きをします。遺伝子組換により、第9因子と第10因子をつなぐことができる抗体がつくられたのです。

siRNA製剤

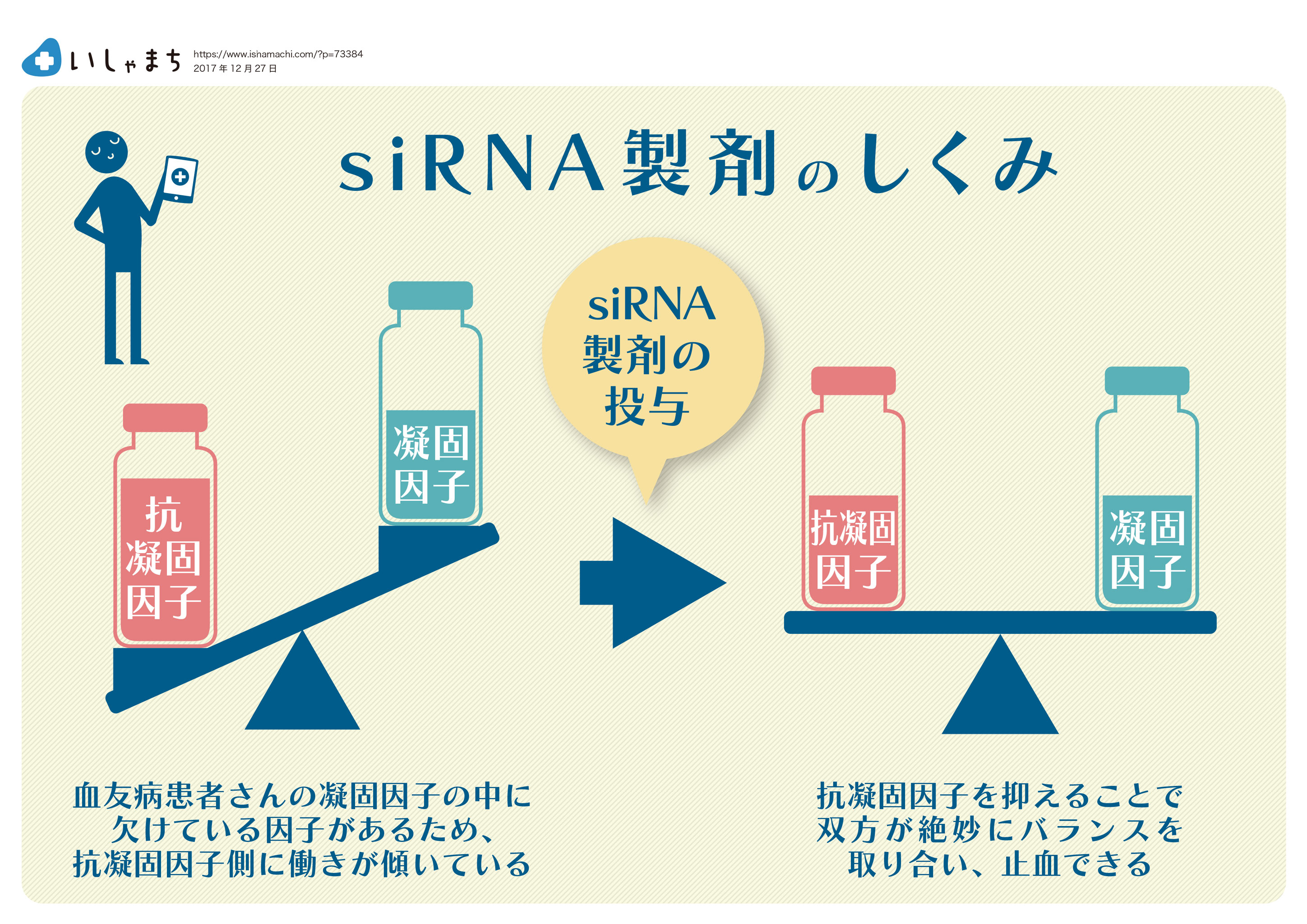

別のアイディアをもとにした薬も研究されています。siRNA製剤と呼ばれるものです。体内には、血を固めようとする凝固因子だけでなく、血が固まるのを防ごうとする抗凝固因子が存在します。これらは本来、双方が絶妙にバランスを取り合うことで止血などを調整します。

しかし血友病の患者さんでは、凝固因子の中に欠けている因子があるために、抗凝固因子側にはたらきが傾いている、つまり凝固を抑える、血が固まるのを防ぐ側が強く働いている状態です。そこで、この抗凝固因子のはたらきを抑える物質を投与し、抗凝固因子・凝固因子のバランスをとろうとするのがsiRNA製剤です。

抗体製剤・siRNA製剤の利点

抗体製剤・siRNA製剤のいずれも、凝固因子濃縮製剤とは作用機序(薬が効果を発揮するしくみ)が異なります。凝固因子濃縮製剤では、凝固因子をより濃縮させ、半減期を伸ばす試みが施され進化してきましたが、なぜ作用機序の異なる薬が研究されているのでしょうか。

まず作用機序の異なる薬には、インヒビターが現れた患者さんにも効果があるというメリットがあります。インヒビターは凝固因子である第8因子・第9因子を攻撃することはありますが、別の物質はもちろんインヒビターの攻撃対象とはなりません。また、たんぱく質である凝固因子と異なり、抗体に対しては攻撃が起きないようです。

また、抗体製剤・siRNA製剤は、製剤の投与方法による問題も解決する可能性が期待されています。投与方法が患者さんにとって簡単な皮下注射ではなく、静脈注射でなければならなかった理由のひとつに回収率の問題がありました。凝固因子製剤を皮下注射で投与する試みもあったものの、投与後に血中濃度が上がらない結果となりました。一方、抗体製剤・siRNA製剤では、皮下注射でも血中に入りやすいのです。

まとめ

血友病の治療は、歴史を振り返れば大きな進歩を遂げてきたことがわかります。紹介した製剤以外にも、海外では遺伝子治療による根治治療が研究されているそうです。一方で、患者さんのQOL(生活の質)改善のためには、まだまだ多くの課題が残されています。

しかし、課題解決のためのアイディアは、どれもはっとさせられるものばかりです。こうしたアイディアは、たくさんの労力と時間を費やしやっと実現されるものではありますが、今後もまだまだ治療法が進化していくことが期待されます。