熱中症で亡くなる患者さんの8割以上は高齢者であり(環境省より)、真夏の炎天下だけではなく、室内や夜間においても発症していることをご存知ですか?

高齢者は、年齢とともに身体の機能が低下していたり、生活習慣が変化していたりするため、若年層よりも熱中症を起こしやすいので注意が必要です。本記事では、高齢者が熱中症を起こしやすい理由と、予防のためのポイントを解説します。

高齢者の熱中症はなぜ注意が必要か

高齢者は加齢に伴い、皮膚の温度を感じるセンサーが鈍くなってしまいます。

若年層であれば皮膚のセンサーが反応し、発汗することで体温を下げます。しかし高齢者はその感度が鈍くなっているため、体温が下がらず、熱中症を起こしやすくなります。皮膚表面は熱を持っていなくても、身体の深部には熱がこもってしまうのです。

加えて「暑い」と自覚しにくいため、発見が遅れ重症化してしまうことも考えられます。

さらに、高齢者はのどの渇きを自覚しにくいことに加えて、若い方と比較し体内における水分の割合がもともと少ないため、容易に脱水症になりやすいことも特徴の一つです。

過信せず、きちんと対策を!

「トイレが近くなる」「体が冷える」

「人に迷惑をかけたくない」「自分は大丈夫」

「夏は暑いものだ」「昔はこうしていた」

高齢者の中には、上記のように言い訳をし、水分補給を怠ったり、冷房を使わなかったりする方もいます。中には歳とともに頑固な性格になり、周囲の言うことを聞き入れてくれない方もいるかもしれません。

しかし、ここまで紹介してきたリスクに加え、真夏日や熱帯夜が年々増加しているという背景もあるので、きちんと対策を講じなければならないということを理解してもらう必要があります。

予防のために気をつけるべきポイント

熱中症は屋外だけではなく、屋内でも起こります。

生命に危険が及ぶ可能性もありますので、普段から熱中症を起こさないよう、以下のことに留意してください。

こまめに水分補給を行う

基本は水や麦茶で良いですが、汗をかいた時はスポーツドリンクなどを飲みます。

寝る前など、トイレが面倒なタイミングでは水分不足を怠りがちですが、熱中症は夜間にも起こる可能性があります。必ず水分をとってから就寝し、枕元(手の届く場所)にも飲み物を置いておきましょう。

また前述の通り、高齢者はのどの渇きを自覚しづらいです。のどが渇いていなくても、時間を決めて水分をとる習慣をつけることをおすすめします。

衣類などの調節を行う

木綿や麻など風通しがよいものや、スポーツウェアのように汗を吸いやすく乾きやすい素材の服をおすすめします。

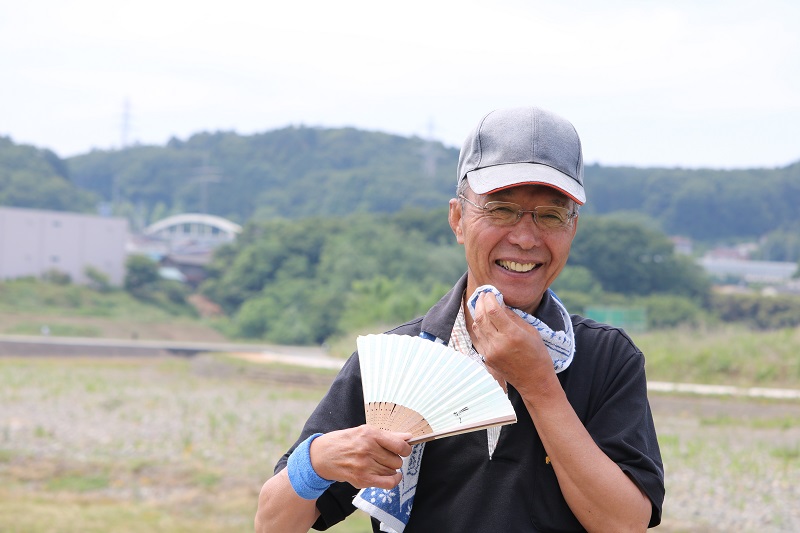

加えて、外に出るときには帽子や日傘を使い、直射日光に当たらない工夫をしましょう。男性の場合、日傘を使うのは抵抗があるかもしれませんが、その場合は帽子をかぶるか、少なくとも日陰を歩くように心がけてください。

室温を調節する

扇風機やエアコンなどで室温を調節したり、カーテンやすだれなどを使って室内に入る日光を遮断したりしましょう。

いつも過ごす部屋には、室温計を置くのもおすすめです。28度前後に保つと、熱中症を予防することができます。

これらの室温調整は、ご家族の方も協力して行うと良いでしょう。

適度な運動を習慣化する

高齢になっても、適度な運動を継続することで、体温を調節する機能の維持につながります。1日に1回は、汗をかく程度の運動をすると良いでしょう。

もちろん、運動時には必ずこまめな水分補給を行ってください。また、持病などがある方は主治医に相談した上で、無理のない範囲での運動を行ってください。

いち早く気付くためのポイント

高齢者の熱中症は、自覚しづらいだけでなく、周囲から見た際にも分かりづらい傾向があります。

もし熱中症を疑ったら、迷わず以下のことをしてください。

- 意識があるか確認する

- 日陰や涼しい所に移動する

- (意識があれば)水分をとらせる

- 太い動脈のある場所(首・脇・太ももの内側など)に水に濡らしたタオルなどを当て、冷やす

- 必要であれば衣類に直接水をかけ、うちわで扇ぐ(衣服が水などで濡れてしまうことを恐れない)

- 意識がもうろうとしている時は、迷わず救急車を呼ぶ

まとめ

高齢になると加齢に伴う生理機能の低下などから、熱中症を起こしやすいということを念頭に置き、普段から「水分補給」「体温調節」「室温調節」「適度な運動」を心がけましょう。

熱中症は、死のリスクもある病気です。予防策をしっかり講じ、暑い夏を少しでも快適に過ごすことができるよう、周囲の人からのサポートも受けるようにしてください。