子どもを主体に支援を行う

―年齢や発達の状況に応じて、お子さんたちをケアする傾向に変化はありますか?

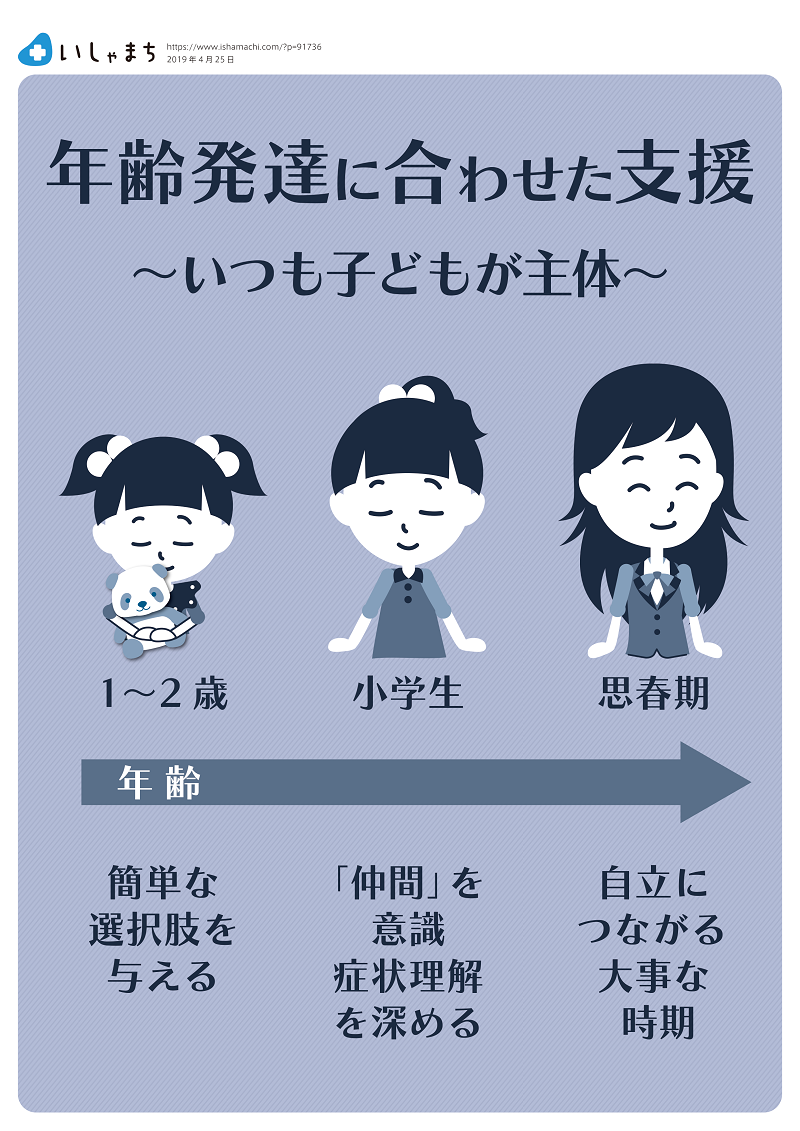

年齢やライフステージに応じた違いは確かにあります。小さい子ほど、意思決定能力は未発達です。それでも子どもを主体に置きつつ、どのような思いで子どもをお腹の中で育んでこられたのか、お子さんを出産したときの気持ちや、病気があることをどう受け止めたかなどを中心に、親御さんの意思も尊重しながら支援を行っていきます。

自我が出てきて言葉を話すようになる1歳半~2歳では、子どもに簡単な選択肢を与え、選ぶことを大事にします。「上手にできたね」というエンパワメントも行います。

3歳以降は幼稚園に行く時期なので仲間関係を大事にして、院内で保育手段を用意するほか、病気でもちゃんと就園できるようにつなげていきます。その頃から、CLSのようなプレパレーション(処置の前に、子どもの発達に合わせた説明・配慮を行うこと)を行い、自分の受ける治療を理解していきます。

小学生では「親と離れて仲間と一緒に勉強する」ということをベースに、子どもの疾病理解を深めます。

思春期になると、子どもへの支援の割合がいっそう強くなります。一方、親御さんも葛藤に陥る時期です。この時期をきちんと支えることでしっかりと自立していくお子さんもいるので、大事な時期です。

―親御さんへの支援というと、どんなことに取り組んでいらっしゃるのでしょうか。

もともと親御さんに精神疾患があり、お子さんの疾病が判明したことでその精神疾患が増悪する方もいます。また、子どもの命に関わる病気や、痛みを伴う検査・治療が積み重なったとき、親御さんの自責の念や抑うつなどが強くなることがあります。急性ストレス反応や、一部ではトラウマ症状が生じることも稀ではありません。

お子さんの病気を契機に心理的ストレスを感じている場合は、心理士による心理カウンセリング(リラクゼーションやマインドフルネスなど)をおすすめしています。

病気の体験を、子どもと家族の“ばね”にできるように

―子どもならではの問題の一つに「発達」も挙げられる、と伺いました。この視点や配慮についても、お聞きできればと思います。

病院での入院生活は、非日常の連続であり、痛みやしんどい症状や検査や治療などが積み重なります。どんなに病院側が療養改善を工夫しても、子どもやご家族にとっては、病院はやはり様々な意味で特別な場所となることを私たち医療スタッフは自覚しています。そのような環境で対人不安が強くなるケースもあれば、医療で行われる様々なことがトラウマになって発達の退行などが生じる子もいます。子どもは大人以上に環境からの影響を受けやすいので、発達的な視点はとても大事です。

また、小児がんだけでなく、代謝異常や内分泌性疾患や染色体の問題を抱えるお子さんでも、様々な発達の多様性を示します。

そうした子どもたちが、病気を持ちながらもそれをばね(レジリエンス)にして、その多様性が尊重され、意思や主体性を大事にされるような社会に繋げるべく、医療者が発信していかなければいけないと思っています。これも、これからの課題ですね。

―最後に、小児がんについて、伝えたいことがあればお聞かせいただければと思います。

私は最近、子どものレジリエンス(乗り越えたり、立ち直ったりする力)に注目しています。医療にまつわる体験は、子どもにとってもご家族にとっても本当に大変なことだと思います。でも、その経験が実はこころの成長につながるという研究も出てきています。

しんどいときやつらいときは、心に蓋をせずに、「嫌だった」「つらい」「しんどい」という言葉にすることを支援し、それを受け止める体制を私たちが用意して、つらかったその体験がその子とご家族のばねになっていくような関わりをチームの一員としてみんなでしていきたいと思っています。

編集後記

田中先生の取材中は、「取り組んでいるところです」「これからの課題です」と何度も繰り返されていたのが印象的でした。それだけ子どもたちを思い、向き合っている人が近くにいるというだけでも、子どもたちにとっては心強いのではないかと想像します。

小児がんをはじめ、子どもの病気は本人にとっても家族にとっても大変な出来事です。病気と向き合う子どもたちがいること、それを支えるスタッフの存在があることを、少しでも心に留めていただければと思います。

※取材対象者の肩書・記事内容は2019年2月26日時点の情報です。