生涯、がんで死亡する確率は、男性では4人に1人、女性では6人に1人と言われています。また、生涯でがんに罹患(がんと診断される)する確率は、男女ともに2人に1人(国立がん研究センター|がん情報サービス|最新がん統計)と言われており、もはやがんの罹患は人ごととは言えない状況です。

この記事では、国立がん研究センター研究所が提唱する〝日本人のためのがん予防〟の紹介と各がんにおけるリスク要因と予防法を解説していきます。

〝日本人のためのがん予防法〟の実践

国立がん研究センター研究所は、〝日本人のためのがん予防〟として5つの生活習慣の実践と感染症対策を科学的ながん予防として推奨しています。

禁酒、禁煙、適度な身体活動、食生活、適正体重の維持の5つの生活習慣のうち、1つでも実践した人と比較して、5つを実践した人では、がんになるリスクが男性では43%、女性では37%低下することが示されました。

では具体的にどのような方法を行えばよいのでしょうか。生活習慣と感染症対策について説明していきます。

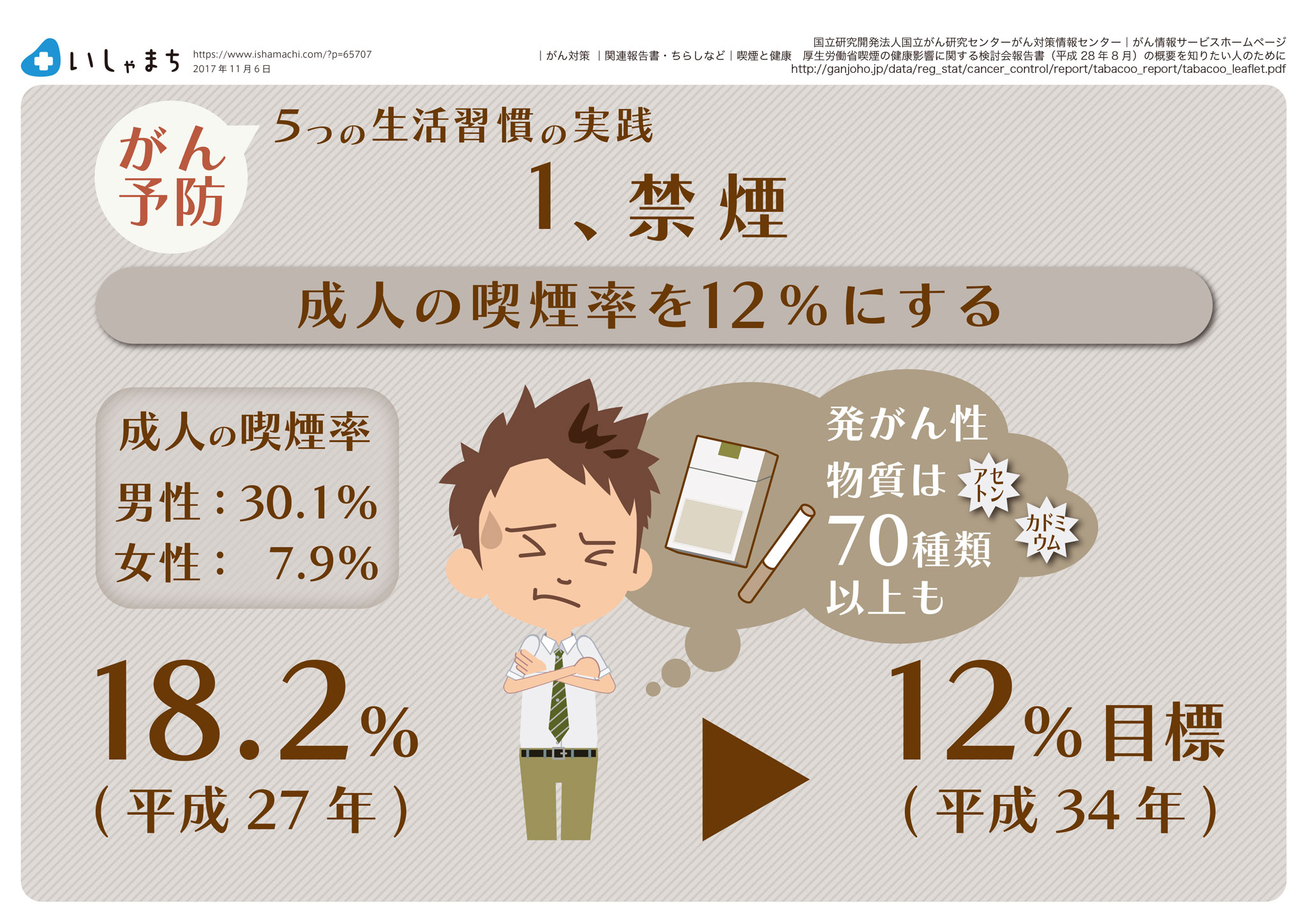

1.禁煙

たばこの煙には4000種類の化学物質が含まれており、そのうちの200種類以上が有害物質、発がん性物質は50種類以上であると言われています。発がん性物質は肺から血液に入り、全身を巡っていきます。

喫煙は肺がんをはじめ、喉頭がん、咽頭・口腔がん、食道がん、膵臓がん、胃がん、肝がん、膀胱がん、白血病などにも影響を与えていると言われています。

喫煙者は非喫煙者と比べて、男性では4.5倍、女性では2.3倍、肺がんで死亡するリスクが高くなるというデータがあります。

さらに受動喫煙(たばこを吸う人の煙を周囲の人が吸ってしまうこと)は、肺がん、脳卒中、心筋梗塞のリスクを引き上げていると言われています。

受動喫煙で吸ってしまう副流煙は、本人が吸う主流煙よりも多くの有害物質を含んでいます。

禁煙は自身のがん予防だけでなく、家族や周囲の人のがん予防にもつながります。

禁煙を考えている方はまずは専門家に相談してみましょう。

2.禁酒

飲酒とがんの関連性の研究から、飲酒量または飲酒の頻度が多いほどがんのリスクが増加することが分かっています。

飲酒は、口腔・咽頭・喉頭がん、食道がん、肝臓がん、大腸がん、乳がんのリスク要因になると言われています。

厚生労働省では、適切な飲酒量として、1日平均純アルコールで20g程度としています。

飲酒の目安の量は以下の通りです。

- 日本酒 1合(180mL)

- ビール中瓶 1本(500mL)

- ウイスキー、ブランデー ダブル1杯

- ワイン 180mL

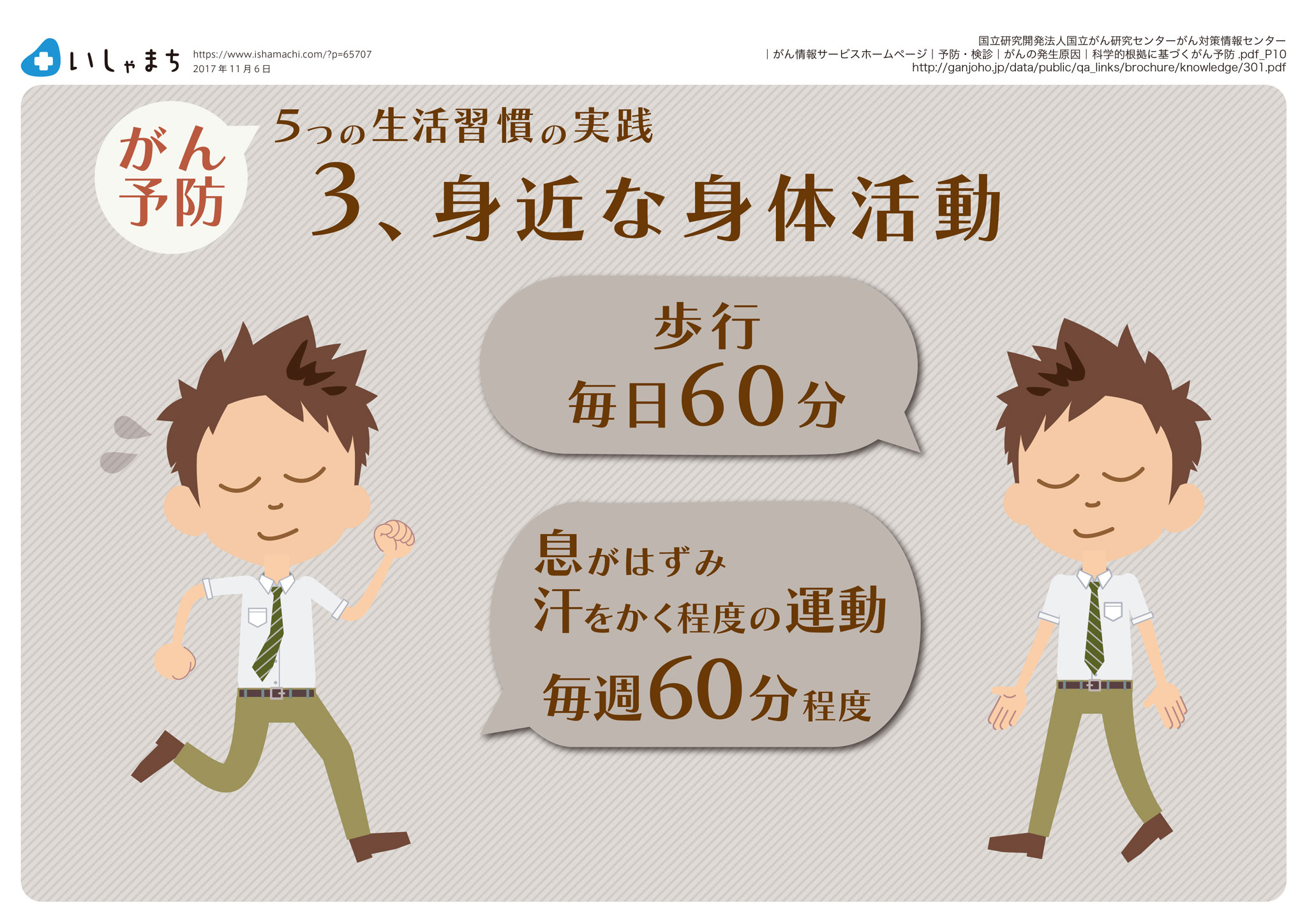

3.適度な身体活動

身体活動量が多い人ほど、がんのリスクが低くなることがわかっています。

特に高齢者では、活発な身体活動でがんのリスクが著しく低下しています。

毎日の身体活動量を見直し、体を動かす習慣を作ることが大切です。

4.食生活

野菜や果物の摂取が少ないと、がんのリスクが高くなることが分かっています。

厚生労働省では、一日あたり350gの野菜を摂取することを目標としています。

各がんにおける食事に関する詳しいリスク要因や、リスクを下げる食物については、各がんの項で詳しく紹介していきます。

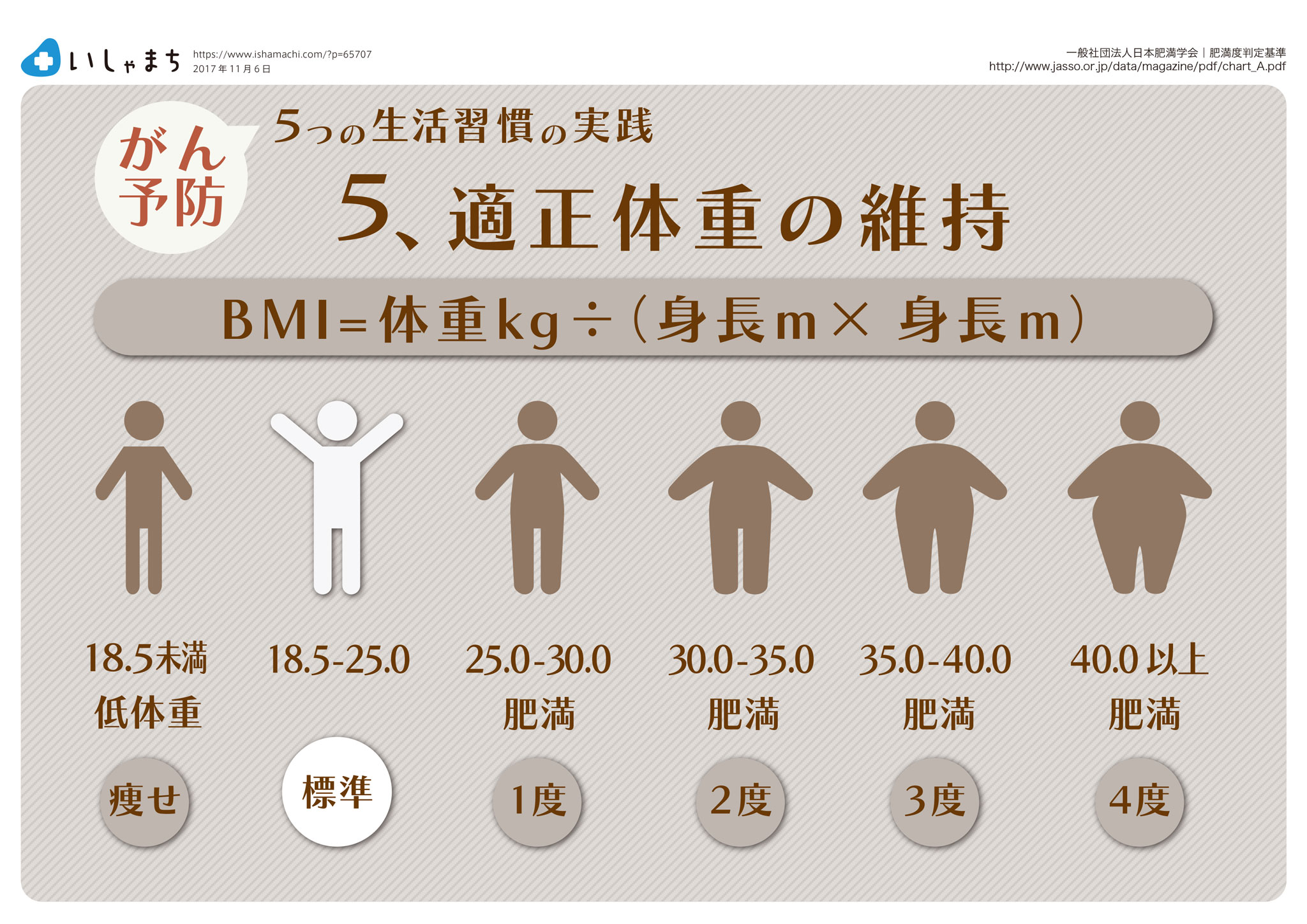

5.適正体重の維持

これまでの研究から、痩せすぎと太りすぎの両方が、がんによる死亡やがんを含む全ての原因による死亡のリスクを増加させることが分かっています。

がんによる死亡リスクについては、男性では肥満よりも痩せている方が高く、一方、女性では、BMI値30.0~39.9の肥満でがんによる死亡リスクが25%上がると言われています。

いずれにせよ、適切な体重を維持することが大切です。

やせすぎや太り過ぎなどを数値化したものに肥満度(BMI)というものがあります。

BMI値は次のように計算することができます。

BMI=体重kg÷(身長m×身長m)

BMI値の目安は、女性:21~25、男性:21~27で、この範囲に収まるような体重管理が好ましいとされています。

6.感染症対策

がんの中には、細菌やウイルスの感染が原因となって発症するものがあります。

実は、日本人のがんの原因の中で、感染は、女性では1番目、男性では2番目に多い原因なのです。

例えば、B型肝炎・C型肝炎ウイルスは肝臓がん、ヒトパピローマウイルス(HPV)は子宮頸がん、ヘリコバクター・ピロリは胃がんの原因になると言われています。

感染症が原因となるがんは、感染症対策を行えば十分にがんを予防することができます。

感染については、各がんの項で詳しく説明していきます。

各がんにおけるリスク要因と予防方法

がん発症のリスクを下げるには、リスク要因を排除し、リスクを下げる習慣を行うことが大切です。リスクと食物に関する研究データは、がんとの関連性が確実と言われているものと関連する可能性があると言われているものがあります。今回はその両方の食物を挙げています。

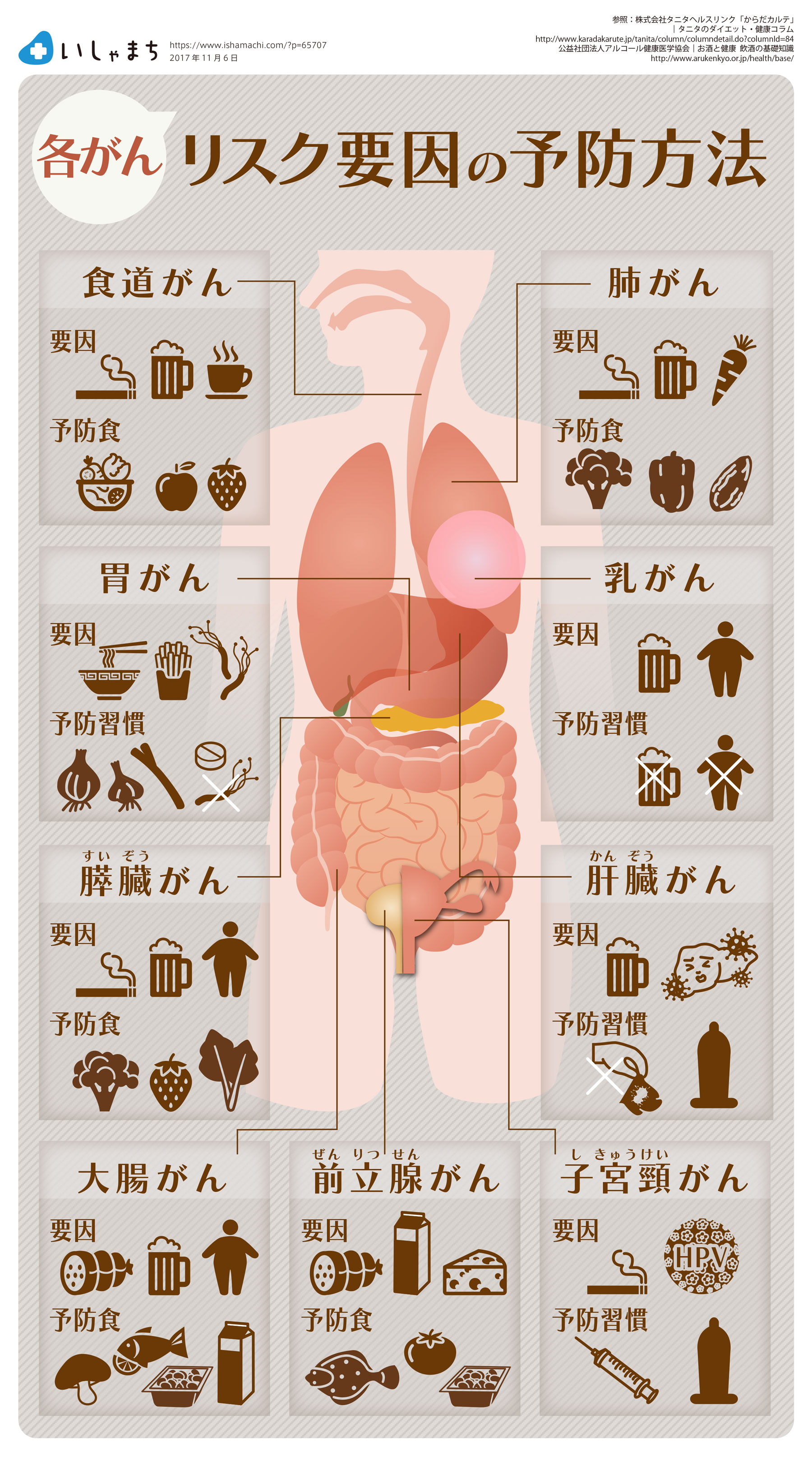

食道がん

リスク要因

- 喫煙とアルコールの過剰摂取

- 熱いまま食べ物や飲み物を摂ること

リスクを下げる食物

- 野菜や果物の摂取

胃がん

リスク要因

- 塩分の過剰摂取

- ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染

リスクを下げる習慣

- 野菜や果物の摂取(特にねぎ、玉ねぎ、ニンニクなど)

- ピロリ菌の除菌

ヘリコバクター・ピロリへの持続感染(感染が長期間続くこと)は、高い確率で胃がんを発症するとも言われています。

ピロリ菌への主な感染経路は、汚染した水や食品を介した感染です。現在、日本では50歳以上の人の半数が感染していると言われています。しかし、衛生環境が改善されたことで、20~30歳代の感染率は10%と少なくなっています。

ピロリ菌は発がんに強く関係していますが、除菌を行うとリスクを下げることができます。

検診でピロリ菌への感染が疑われた場合は、早めに専門医で除菌を行いましょう。

大腸がん

リスク要因

- 肥満

- 加工肉(ハム、ソーセージなど)

- 動物性脂肪

- アルコール過剰摂取

リスクを下げる栄養素や食物

- 大豆

- 魚

- ニンニク

- 食物繊維

- ビタミンD

- カルシウム

- 葉酸

食物繊維の多い食品は、干しひじき、切り干し大根、いりごま、オートミールなどがあります。

ビタミンDは魚やきのこ類に多く含まれています。

葉酸は、焼きのり、牛豚鶏のレバー、ほうれん草、春菊、モロヘイヤ、ブロッコリーなどに多く含まれています。

肝臓がん

リスク要因

- アルコールの過剰摂取

- B型肝炎・C型肝炎ウイルスの感染

リスクを下げる習慣

- 人の血のついたものは使わない

- 性交渉時のコンドームの使用

肝臓がんの中でも最も頻度が高いのは、肝細胞がんです。肝細胞がんの約90%はB型肝炎・C型肝炎ウイルスの持続感染が原因とされています。

1990年代より以前では輸血などの医療行為によってウイルスの感染が起こっている場合があります。40歳以上の方は、肝炎ウイルス検査を受けることが勧められています。しかし、現在の日本では医療行為によって感染することはありません。

膵臓がん

膵臓がんの発生原因は、あまりよくわかっていません。関連性が指摘されているものについて紹介します。

リスク要因

- 喫煙

- 肥満

- 糖尿病

- アルコールの過剰摂取

大量のアルコールは、慢性膵炎につながります。慢性膵炎は、膵がんを発症する確率が高いと言われています。

リスクを下げる栄養素

- 葉酸

肺がん

リスク要因

- 喫煙

- アルコールの過剰摂取

- βカロテン

βカロテンは肺がんのリスクを下げる栄養素として報告されています。

しかし、喫煙とβカロテンの過剰摂取の組み合わせは、肺がんのリスクを引き上げるという結果も出ています。

リスクを下げる栄養素や食物

- ビタミンC

- ビタミンE

- 果物

ビタミンCが多く含まれる食品は、ピーマン、ブロッコリー、カリフラワーなどがあります。

ビタミンEは、アーモンド、コーン油、マーガリン、落花生、たらこに多く含まれています。

乳がん

リスク要因

- 初経が早い

- 閉経が遅い

- 出産経験がない

- 高齢での初産

- 肥満

- アルコール摂取

乳がんは、エストロゲンなどの女性ホルモンの濃度が関与しているといわれています。

また、BRCA1/2という遺伝子の異常によって乳がん、卵巣がんが発生することがあり、この遺伝子の異常は子供にも遺伝します。

リスクを下げる習慣

- アルコールを控える

- 肥満を防ぐ

前立腺がん

リスク要因

- カルシウムの摂取(牛乳、乳製品)

- 加工肉

リスクを下げる栄養素や食物

- 豆類

- ビタミンE

- リコピン

- セレン

リコピンはトマトに多く含まれています。

セレンは、イワシ、カレイ、卵に多く含まれています。

子宮頸がん

リスク要因

- ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染

- 喫煙

子宮頸がんのうち扁平上皮がんはHPV感染が原因となって発症します。

しかし、HPVに感染したからといって必ずがんを発症するわけではありません。

ほとんどの場合はウイルスが排除されますが、排除されずに持続感染すると発がんすると言われています。

リスクを下げる習慣

- 子宮頸がん予防ワクチンの接種

- 性交渉時のコンドームの使用

ワクチンの有効性と副作用のリスクなどを考慮した上で、予防接種を受けるかどうかを決めましょう。

まとめ

これまで自分自身で行えるがんの予防法について紹介してきました。できることから生活習慣を見直し、実践してみましょう。また、早期発見のためにがん検診の受診も心がけるようにしましょう。

がんのリスクについては、がん対策情報センターの下記ページもあわせてご覧ください。

国立がん研究センター|がん情報サービス|最新がん統計

国立がん研究センター|がん情報サービス|がん種別リスク要因と予防法

国立がん研究センター|予防医学グループ|科学的根拠に基づく発がん性・がん予防効果の評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究 日本におけるがんの原因