日頃、薬の管理はどのように行っていますか?服薬している薬に、どんなものがあるか把握していますか?

医師の指示どおりに服用することはもちろん大切です。それに加え、服用している薬について患者さん自身も積極的に知識を身につけ、主体的に薬の管理を行っていくことで、さまざまなリスクを回避することができます。

「高齢者の方と服薬」について、医師が解説します。

意識していますか?「薬の目的」

病院に行くとほとんどの方は薬を処方されると思います。ところで、薬とはなんでしょうか?普段、それぞれの薬の目的について意識したことはあるでしょうか?

実は、薬には大きく2つの目的があります。

治療のための薬

今ある症状や病気を改善するために使用します。例えば、感染症に対して使う抗菌薬・抗ウイルス薬、喘息の吸入薬、他にも胃薬や睡眠薬、鎮痛剤などがあります。

予防のための薬

将来予想される健康被害を回避するために使用します。例えば高血圧や高脂血症のような生活習慣病、骨粗鬆症の治療がこれにあたります。

薬は体内で様々なメカニズムで効果が発揮されるわけですが、一方で副作用は効果の裏返しです。降圧剤は血圧を下げる効果がありますが、下がり過ぎると失神などを起こしてしまいます。

患者さんは本来、その薬が何の目的で処方されているのかを把握し、正しい量・方法で服用しなければなりません。

あなたや家族ももしかすると…高齢者とポリファーマシー

「ポリファーマシー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。年をとると老年症候群と呼ばれる、加齢に伴う身体機能の低下や気分の落ち込みなど、様々な症状が現れてきます。このため薬を処方される機会が増える傾向にあります。その結果、多数の薬を服用している状況をポリファーマシーと呼び、高齢者の大きな問題と認識されています。

多くの種類の薬を服用することで、薬の副作用が問題となるだけでなく、薬の効果そのものが強く出ることで転倒などを引き起こすことが指摘されています。複数の服用している薬の数と転倒の発生の関係について解析した研究では、薬を5種類以上内服している方の転倒発生率が有意に高いことがわかっています。

老年科外来を対象に行われたある調査では薬の内服は平均で4.5種類、また別の調査では70歳以上にかぎれば平均6種類にもおよんだそうです。

さて現在、あなたやご家族は何種類ぐらいの薬を飲まれているでしょうか。特に、複数の医療機関に通われている方などは、一度、どんな薬をどのぐらい服用しているのか振り返ってみましょう。特に、5~6種類以上の薬を服用しているという方は、主治医の先生に相談してみてはいかがでしょうか?

高齢者と薬、4つの問題点

1.薬の使用量の問題

加齢によって私たちのからだは運動機能や臓器機能などが低下していきますが、代謝機能も例外ではありません。加齢に伴い薬の吸収や代謝が変化します。このため今まで通常の使用量で効果が乏しいことや、逆に効き過ぎてしまうことがあります。特にフレイルと呼ばれる要介護状態の高齢者では、からだの代謝機能も低下していることがあるためより注意が必要です。さらに、多くの薬剤は高齢者が内服した場合の効果に関する研究が、実はまだまだ少なく、これまでの治験を参考に投与量を決めているのが現状です。

これらの方に対しては薬物の有害事象を回避することと服薬アドヒアランス(患者さんが服薬・治療を理解し受け入れることで、治療に協力し服薬のルールを守ること)を改善することが重要です。

2.副作用の問題

臓器機能や代謝機能の低下は薬が体内に蓄積しやすくなり、有害事象が強く出ることが懸念されます。また多剤併用しているとお互いの薬の相互作用も出やすくなります。

じつは高齢者の緊急入院の3 ~ 6%は薬剤有害事象が原因といわれています。また多剤処方により転倒の発生頻度が増えることも指摘されています。薬の服用を開始するときは相互作用に注意し、また少量から開始していくことが良いと考えられています。

3.残薬の問題

残薬とは使わずに余ってしまっている薬のことです。飲み忘れも大きな問題です。

例えばいくつかの病院や診療所で同じ薬をもらうことや、発熱や頭痛、下痢など症状があるときだけ飲むよう指示されている薬を、また症状が起きたときに心配だからと家にたくさん抱えていることがあります。

医師の指示なく服用してしまうことや、すでに使用期限を過ぎてしまった薬を使用してしまう可能性があるという問題です。

薬の医療費もほとんどが医療保険から歳出されていますが、これらを管理し減らすことで約110億円もの医療費が削減できるとういわれています。

4.服薬の管理、服薬時の問題

特に高齢者では薬がきちんと飲めないことが問題になります。例えば飲み忘れてしまうことや、朝ごはんを食べなかったからと勝手に中止してしまうといったことがあります。認知機能が低下している可能性もあるでしょう。

薬の内容が変わると分からなくなることがあったり、不安感が強く出てしまう方がいたりします。人によっては睡眠薬を他のご家族にあげてしまうというお話もよく聞きます。一緒に生活している家族も高齢者の場合が多いので、きちんと服薬できているか確認するのも難しいことが多いです。

また、嚥下機能が落ちているため、大きな粒の薬を飲み込めない、顆粒は入れ歯に挟まるという訴えも聞かれます。

なお、薬の保管方法や使用期限については、「薬の保管方法は大丈夫?覚えてほしい5つの基本ポイント」の記事もご参照ください。

対策について

上記のような問題を解決するため、どんなことができるのでしょうか。対策のキーワードは一元管理と多職種連携です。

薬の一元管理

一元管理とは処方する医療機関と薬局を一つにすることです。つまりかかりつけの医療機関とかかりつけの薬局を決め、常にそこで処方してもらうようにすると、重複して処方されてしまうことや、どれだけ薬を飲んでいるか医師や薬剤師も把握することが容易になります。

このように患者さんの様子がわかると多剤処方が抑制されるだけでなく、必要な薬の処方も工夫がしやすくなります。

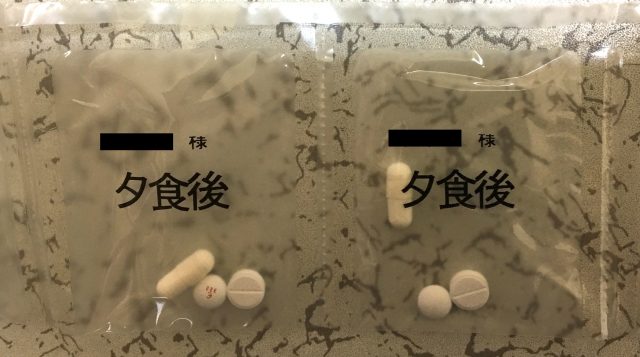

処方の工夫としては、薬を一包化することや1日1回の製剤を使用する、貼付剤に切り替えるなどが考えられます。

一包化:薬局では一回で飲む薬を袋にまとめてくれます。

多職種連携

多職種連携は、医師、薬剤師だけでなく、様々な職種の医療者が共同で一人の患者に関わり、治療だけでなく生活の支援を行っていくことです。

一般的な外来通院だけであれば、医師と薬剤師だけの関わりになるでしょうが、在宅医療が必要な高齢者ではケアマネージャーや看護師、介護士など様々な職種の方が関わっています。皆できちんと服薬できているか、薬の効果はどうかなど状況を共有することが可能です。訪問服薬指導といって、薬剤師が自宅まで服薬状況と薬の管理をしに来てくれるサービスもあります。

例えばお薬カレンダーを設置し、日付ごとに薬をセットしてくれたり、時間通り服薬を指示してくれたりするお薬ロボを設置してくれたりもします。もし必要なら主治医やかかりつけ薬局に相談すると良いでしょう。

お薬ロボ

セットした薬が時間になると出てくる仕組みです。認知症の方がきちんと服薬するのに有効です。

高齢者の方に有効な薬

これまで薬の悪い面ばかりに焦点を当ててきましたが、一方で高齢者の方にメリットの大きい薬も存在します。

例えばインフルエンザや肺炎球菌のワクチン、パーキンソン病の方のL—ドパという薬などがそれにあたります。インフルエンザや肺炎球菌のワクチンは、投与することで感染の予防や症状の緩和が期待されます。また、パーキンソン病の方のL—ドパという薬は、内服することで震えが落ち着きスムースに動けるようになります。

ポリファーマシーといった問題が取り上げられる一方で、「高齢者だからしょうがない」という理由のみで、投薬を回避されてしまうケースもありますが、これも考えものです。

薬は本来、今後起こりうる可能性が高い病気や怪我の予防や、今ある健康問題の改善をするという性格も持ち合わせています。特に高齢者の場合には、治療効果や副作用だけでなく、その方の生活の質(QOL)をどうしたら維持できるかを考え、主治医とよく相談し服薬していくことが重要でしょう。

なお『高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015(日本老年医学会)』では、副作用が比較的許容される範囲であり、高齢者にも有効性があると考えられている薬について、「開始を考慮すべき薬剤」として記載しています。

まとめ

高齢者で安易にたくさんの薬を飲むことは、むしろ有害だと認識する必要があります。最近一部のメディアではこの薬は危ないといった特集が組まれていることがありますが、一方できちんと管理して使用すれば、過度に心配する必要はありません。

薬を漫然と服用しないこと、不安に感じることや管理が難しいなと感じたら担当医や薬剤師に相談することが重要です。

かかりつけの医師や薬剤師を見つけることができれば、そのような相談も簡単にできるようになると思います。