PSA検査は前立腺がんの検査方法のひとつですが、国や地方自治体が対策型検診(後述)として行うことについては賛否があります。そこで、前立腺がん検診として行われるPSA検査について、公衆衛生医かつ泌尿器科専門医でもある岩室紳也先生に解説していただきました。

前編となる本記事では、がんが私たちにとってどのような病気なのかを改めて見直したうえで、「がん検診」の役割やこれに対する評価について考えたいと思います。

PSA検査への評価は医師の間でも意見が分かれています。岩室先生は本テーマについては否定的な立場をとられていますが、読者の方にはぜひ、「否定派」「賛成派」というわかりやすい言葉にとらわれずPSA検査についてじっくり考えていただければと思います。(いしゃまち編集部)

何を信じたらいいのか?

この記事にアクセスされた方の多くは次のように考えていないでしょうか。

- 前立腺がんで死にたくはない。

- 患者さんを前立腺がんで死なせたくない。

- 地域住民を前立腺がんで死なせたくない。

- PSA検査って本当に意味があるの?

- PSA値が上がってきているが、泌尿器科の主治医は「もう少し様子を見ましょう」と言っている。このまま様子を見ていていいの?

- 厚生労働省は前立腺がん検診としてPSA検査を推奨していないのに、どうして日本泌尿器科学会は推奨しているの?

- わが市、わが町で前立腺がん検診(PSA検査)を行っている。公衆衛生関係者から「意味がない」という意見を聞くが、本当のところはどうなの?

いろんな思い、不安や疑問を持たれたからこそ、いま、このサイトをお読みになっていることと思います。今や「○○大学教授」や「○○学会認定専門医」といった肩書だけでは医者を信頼していただけない世の中になっていることも事実です。では何を信じればいいのでしょうか。

PSA検査に関するさまざまな意見

前立腺がん検診としてのPSA検査実施については医療業界でも意見が分かれるところです。具体的にどのような意見があるのか知らないという方のため、厚生労働省と日本泌尿器科学会の視点を紹介します。

厚生労働省の視点

基本的には、前立腺がん検診としてのPSA検査は推奨しないという立場です。

厚生労働省は、「科学的根拠に基づいて効果があるがん検診(厚生労働省 がん対策情報より)」の推進を図るべく、様々ながんについてガイドラインや一般向けリーフレット等を公開しています。

がん検診の科学的根拠については「科学的根拠に基づくがん検診推進のページ」に情報が載せられています。PSA検査については「死亡率減少効果の有無を判断する証拠が現状では不十分であるため、現在のところ対策型検診※1としては勧められません。任意型検診※2として行う場合には、受診者に対して、効果が不明であることと、過剰診断などの不利益について適切に説明する必要があります。(同上「がん検診ガイドライン 前立腺がん」より)」と書かれています。

※1対策型検診=その疾患の死亡率や医療費削減といった公共の目的のために、行政の責任で行われる検診

※2任意型検診=受診者自らの責任で受けるか受けないかを判断する検診

日本泌尿器科学会の視点

前立腺がん検診として、PSA検査を推奨する立場です。

日本泌尿器科学会はPSA検査を用いた前立腺がん検診を推進する立場から、一般向けのサイトにPSA検査に関する情報を紹介しています(日本泌尿器科学会より)。またHPだけではなく、『前立腺がん検診ガイドライン2018年版』なども出しています。

臨床・病理・公衆衛生を経験した医者の視点

一方で、「この記事を書いている医者は本当に信用できるのだろうか」という疑問もおありのことでしょう。当然のことです。そこでPSA検査について解説する前に、この記事を書いている私自身のことを少しだけ紹介します。

私は、へき地医療を担うべく設立された自治医科大学医学部の4期生として神奈川県から派遣され、1981年に大学を卒業しました。われわれ自治医科大学医学部医学科の卒業生は在学時の学費が免除される代わりに、卒業後9年間(正確に言うと在学期間の1.5倍の年数)を、出身高校(私の場合は桐蔭学園高等学校)の所在県(神奈川県)でへき地を含めた勤務をする義務があります(自治医科大学医学部HPより)。

「医者としての一番大事なトレーニングの時にへき地なんかに行っていて大丈夫だろうか」という私の不安を見抜いていたのが学生時代の恩師であり、当時・自治医科大学泌尿器科学教室の初代教授だった米瀬泰行先生でした。米瀬先生は私に「神奈川県でしっかり地域医療に貢献して来い。9年経ったら大学の泌尿器科学教室でちゃんと受け入れてやる」と言ってくださいました。

その言葉に励まされ、初期研修のときから泌尿器科の臨床経験を少しずつ積みつつ、へき地診療所での地域医療に大げさではなく全身全霊で打ち込みました。神奈川県から指示された保健所では、公衆衛生活動等の中で前立腺がんの統計的な評価の重要性を学びました。

義務年限の6~7年目の2年間には、神奈川県立がんセンター泌尿器科に勤務する機会を得ました。そのときの上司であった近藤猪一郎先生は、前立腺がんの放射線治療を数多く実践する第一人者でした。その頃はほとんど注目されていなかった前立腺がんの放射線治療は、現在では最先端の治療法です。さらに、近藤先生の計らいで、神奈川県立がんセンター臨床研究所の原田昌興先生の下で、前立腺がん病理の研究もさせていただきました。原田先生は当時、日本の前立腺がん病理の第一人者とよばれる存在でした。

その後、結果的に大学には戻らず、現在は泌尿器科医、HIV/AIDS診療医として患者さんの診療を行いながら、民間公衆衛生医として様々な活動に従事しています。

本記事の立場

様々な情報がネット上にありますが、これらを読み解くのは容易なことではありません。多くの人の想いは「素人にわかるように説明してほしい」ではないでしょうか。

紹介したように、私は前立腺がんについては臨床・病理・公衆衛生という、3つの異なる立場から関わってきた医師です。今回は日本泌尿器科学会認定の専門医として、前立腺がん検診として実施されるPSA検査(prostate specific antigen、前立腺特異抗原)について、公衆衛生・疫学面、病理面、臨床面の3方向からデータを収集し、問題提起をさせていただきました。

- 前立腺がんは、「がん=死」という一般的ながんのイメージとは異なるがんであること

- PSA検査が、治療の必要がない人まで治療をするという過剰診療をたくさん発生させていること

- PSA検査で「異常なし」と言われてもすでに転移している人がいること

今回は、この3点をデータとともに解説し、PSA検査を前立腺がん検診として行うことに対して疑問を投げかけています(詳細は後編記事)。

結論を急ぎたい方も多いかもしれませんが、まずはご自身が納得できるまでここで紹介する情報を読み込んでください。そして、ここに書かれている情報を鵜呑みにするとか、信じる・信じないとかではなく、ご自身が納得された情報を元に、ご自身で選択の判断をしていただければと思います。

なおここで紹介するデータは、信頼できる機関のホームページや雑誌に掲載されたものばかりです。出典も明確にしてあるので、ぜひご自身で確認してみてください。

がんとどう向き合うか

そもそもPSA検査を考える上で、冷静であることを阻害してしまう要因が「がん」という言葉の響きです。どうしても「がん=死」というイメージが強く、冷静ではいられない方も多いのではないでしょうか。「早く答えを教えてくれ」という思いの方もいるでしょうが、ここではぜひ冷静に考えを整理したいと思います。

まずは、「がん」という病気がどのような病気なのか、そのうえで「がん検診」にはどんな意義があるのか、考えてみましょう。

個人にとっての「がん」

個人にとって「がん」とはどのようなものでしょうか。

一人ひとりの関心事は、自分ががんか否か、がんで死ぬか死なないかだと思います。これまでに家族や知人ががんで亡くなった経験をしていれば、「もっと早く見つける方法はなかったのか」と思ったことでしょう。一方で「がんは手術で取り切れました。よかったですね」と言われると、「早期発見してよかった」と思ったことでしょう。

がんは、かからないことはもちろん、できるだけ早めに見つけて取り去ってしまいたい病気です。

では、「実はがんには、放っておいても死なないがんと、放っておいたら必ず死ぬがんがあります」と言う専門家がいたらどう思いますか。「おいおい、がんというのは放っておけば死ぬものときまっている。そのようないい加減なことを言われても困る」とお怒りになるかもしれません。

しかし、前立腺がんにはこのような「がん=死」という一般的なイメージとは異なる現状、現実があります。一口に「がん」といってもいろいろな種類があるのです。進行が早いものや遅いもの、診断が難しいがんもあれば、治療が難しいがんもあります。

がん検診はがんになったときの「保険」

誰しも「がんになりたくない」という思いでしょう。しかし、「がんにならない」ために有効だと証明されているのが「喫煙しないこと」です。禁煙によって100%がんが予防できるわけではありませんね。

そこでいま一番考えなければならないことは「がんになってもできること」です。すなわち、がんになったときのために保険をかけておくことです。これは生命保険としてのがん保険に入りましょうという意味ではなく、あくまでも万が一がんになったときのために準備として、早期発見・早期治療につながる手段(保険)としてがん検診を利用しようという意味です。

がん検診をがんになったときの保険ととらえると、「適切な診断」に基づく、「適切な治療」が一定の「効果」を上げるということが、「がん」を考えるうえで重要になってきます。

集団にとっての「がん」と「検診」

働き盛りといわれる40歳以上ではがんが死因のトップになっています(厚生労働省より)。また、30歳代では自殺の次に多い死因です。がんで死亡する人の多くは高齢者ですが、若年・中年の死亡原因としても無視できるものではありません。集団にとっての「がん」とは、社会を支える人材を奪い、国の労働力や財源を危うくするリスクと言い換えられるでしょう。

そのため国は「検診」という手段(保険)を用いて、社会を支える世代の健康づくりとしてがん対策に力を入れることが求められています。

「個人」にとっても「集団」にとってもがん対策は同じように、リスクに備える「保険」という意味を持っています。

「保険」だから適切なバランスが必要

早期発見によりがんによる死亡を回避したり、死亡率や医療費の削減をしたりすることが、保険としてのがん検診の目的です。個人にしても、集団にしても、保険にいっぱい入ったものの、それで家計が、財政が破綻しては本末転倒です。検診という「保険」をかけた結果、「寿命は延びない、死亡率は下がらない、でも障害を抱えてしまった人が増えた」といったことになっては何のための「保険」なのかということになってしまいます。

その意味で、国は「検診」という「保険」について評価を行っています。それが対策型検診と任意型検診です。

厚生労働省が「任意型検診」としているものは、受けている方には失礼ですが「勝手に受けている」という位置づけです。国としては、その結果(治療効果や副作用等)に対して責任は持ちません、という姿勢です。PSA検査は任意型検診に位置付けられています(科学的根拠に基づくがん検診推進のページより)。

個人も、自分の責任で、自分が納得できる範囲で慎重にこの「保険」をどう活用するかを決めることが求められています。

がん検診の3つの考え方

がんのすべてが「死」に直結する病気ではなく、がんの種類によっては保険であるがん検診を活用することが、がん対策となりうることを解説しました。私たちは、がん検診のメリット・デメリットを比較しながら、その検診を利用するかどうかを判断することが求められています。

それでは、一般的にどのような場合に「検診を行うことにメリットがある」といえるのでしょうか。

がん検診のメリット・デメリットの比較においては、①簡便であること、②副作用が少ないこと、③治療効果が見込まれることの3点が重視されています。

①簡便な検査方法

血液や尿、便といった比較的採取しやすい検体を使った検診方法です。例えば、大腸がん検診で行われる便潜血検査は簡便な検診方法のひとつです。

また、一人の検査にかかる時間が少ないという点も、検査が簡便であるかどうかを決めるポイントです。採血検査や尿検査などの簡便な検査は、今後ますます発展すると期待されています。

②副作用が少ない

上でもあがりましたが、採血検査や尿検査は副作用の少ない(ほぼゼロ)検査でもあります。

一方、検査による副作用の例としては、肺がん検診として行われるCT検査による放射線被ばくや、胃がん検診で行われる内視鏡検査の医療事故の可能性があげられます。

③治療効果が見込める

検診でがんを発見した後、きちんと治療をし、死を回避できることが重要です。下の図は治療効果がないがん・治療効果が期待できるがんのイメージです。

(1)効果的な治療方法がないがん

医学の進歩のおかげで手術、放射線、抗がん剤等の治療効果が全く期待できないがんは少なくなってきました。しかし、検診でがんと診断されても治療効果が期待できない場合は、検診を実施するメリットはありません。たとえば、膵臓がん検診は現在このような評価になっています。

(2)効果的な治療方法がある場合

治療を受けると、全員とまでいかなくても多くの人が治癒(すなわち完治したり、延命効果)の期待できるがんは検診を実施するメリットがあります。このように評価されているものが、現在国が推奨しているがん検診です。

個人にとっての検診・治療効果の評価方法

ここでは、検診や治療の効果をはかるために使われているデータを紹介したいと思います。

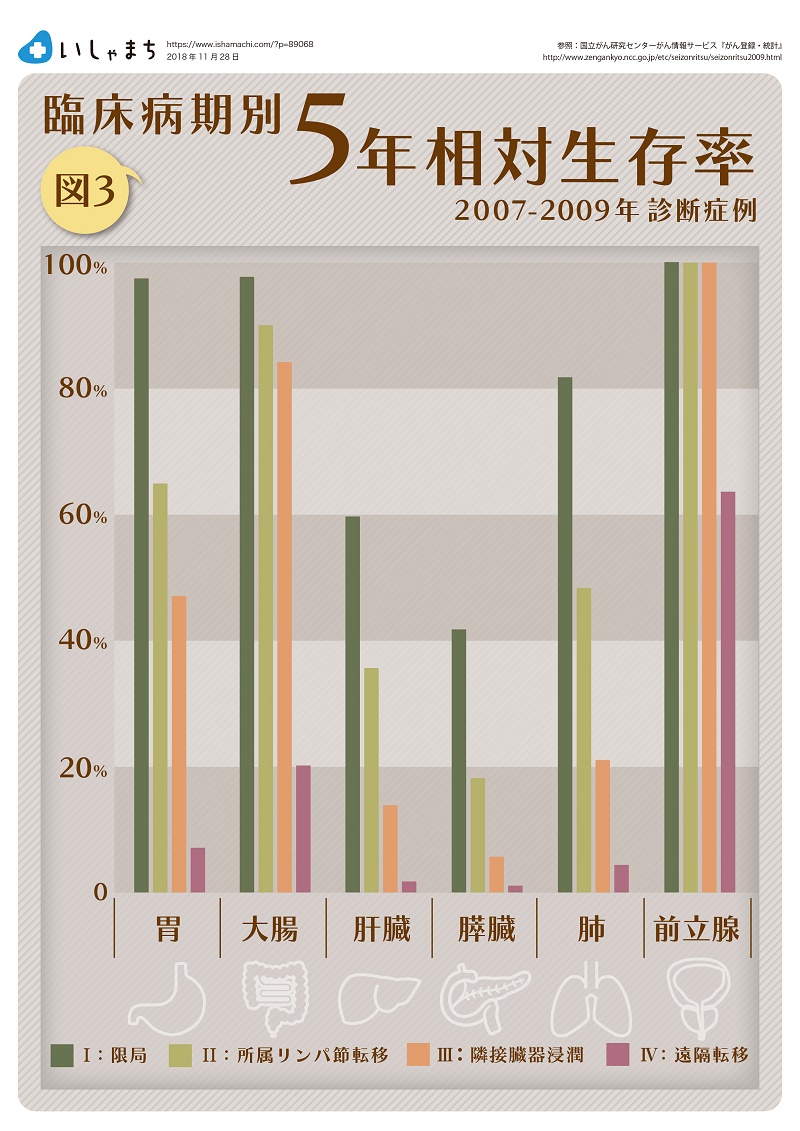

部位別・臨床病期別5年相対生存率

検診を含め、何等かの理由で医療機関を受診しがんと診断された人たちが、治療等の結果、治療の5年後に生存されているか否かの調査が行われています(全がん協加盟施設の生存率共同調査より)。がんの「臨床病期別5年生存率(図3)」といって、このデータは個人にとって検診や治療がどの程度有効か、期待できるかの参考資料となります。

全体的に、臨床病期(ステージ)の数字が低い方が、がんが広がっておらず生存率が高くなりますが、同じ臨床病期でもがんができる部位によって生存率が異なります。胃がん、大腸がんは早期発見で5年相対生存率が100%近いのに比べ、膵臓がんは早期に見つかっても半数以上の人が5年以内に亡くなっています(図3)。このことからも、現時点では膵臓がん検査を検診として導入するのは時期尚早と考えられています。

一方で前立腺がんは、臨床病期ⅡやⅢ、すなわち所属リンパ節に転移していても、隣接臓器浸潤があっても5年相対生存率が100%です。これは放っておいても死なないがんである可能性を示唆しているともいえます。

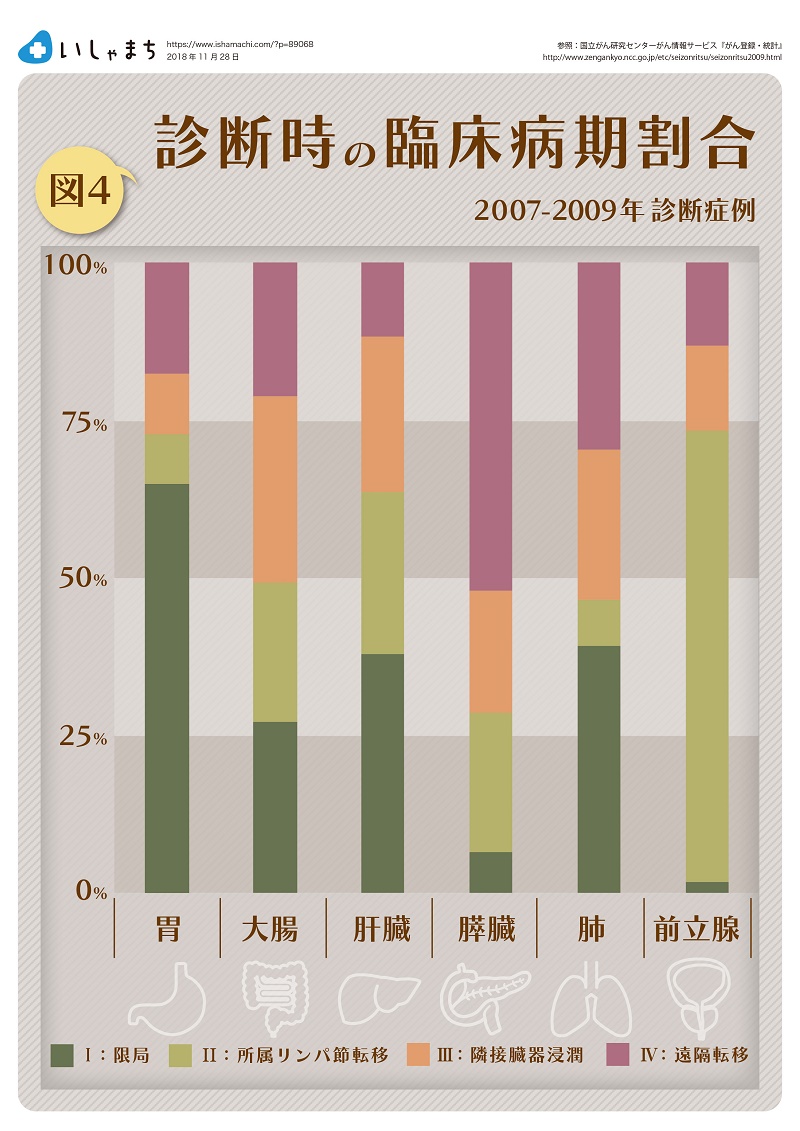

診断時の臨床病期割合

診断時の臨床病期の割合を見ると、胃がん、前立腺がん、肝臓がんは比較的早期(Ⅰ期、Ⅱ期)が多いのに対して、膵臓がんは3分の2以上がⅢ期以上になっています(図4)。膵臓がんは早期発見が困難だということがわかります。

任意型検診を受けるか否かの判断方法

「追加料金2,000円で、特に追加の採血をせずに受けられるならお願いします」と、PSA検査を何気なく受けている方が多いと思いますが、この手続きだけで国が位置づけている任意型検診を、そのリスクや副作用を承知したうえで受けていることになります。

人間ドックにはPSA検査以外にも脳ドック、腹部超音波検査などの様々なメニューがありますが、任意型検診を受ける際には、検診によるメリット・リスクをしっかりと認識したうえで受診することが求められています。

一例として、かつて任意型検診として位置づけられていた胃内視鏡検査(科学的根拠に基づくがん検診推進のページ「胃がん」より)について、筆者・岩室の判断を紹介します。

私は毎年、自分自身の選択として、胃内視鏡検査による胃がん検診を受けています。これは、厚生労働省が胃内視鏡検査を検診として推奨していなかった時からです。

胃内視鏡検査には、偽陽性(実際はがんでないのに、がんの疑いありと判断されてしまう)や過剰診断(実際はがんではない、あるいはがんでも治療の必要はないのに、治療が必要ながんと診断されてしまう)、検査にともなう身体への負担のおそれなどのリスクがあります。しかし一方で、バリウム検査は胃内視鏡検査に比べれば楽だけれど見落としの可能性を否定できません。

そこで「毎年、胃内視鏡検査を受けていれば、仮にがんが見つかっても胃がんの一般的な進行速度から考えるとおそらく早期がんだろう。万が一質が悪いものだったら諦めるしかない」と考え、胃内視鏡検査のリスクも、苦痛も了解した上で、胃内視鏡検査を受けることを選択しています。統計とその解釈の仕方を学び、それらの情報を自分なりに咀嚼し、「ま、いいか」という判断の下、納得した方法で胃がん検診を受けています。

集団にとっての検診・治療効果の評価方法

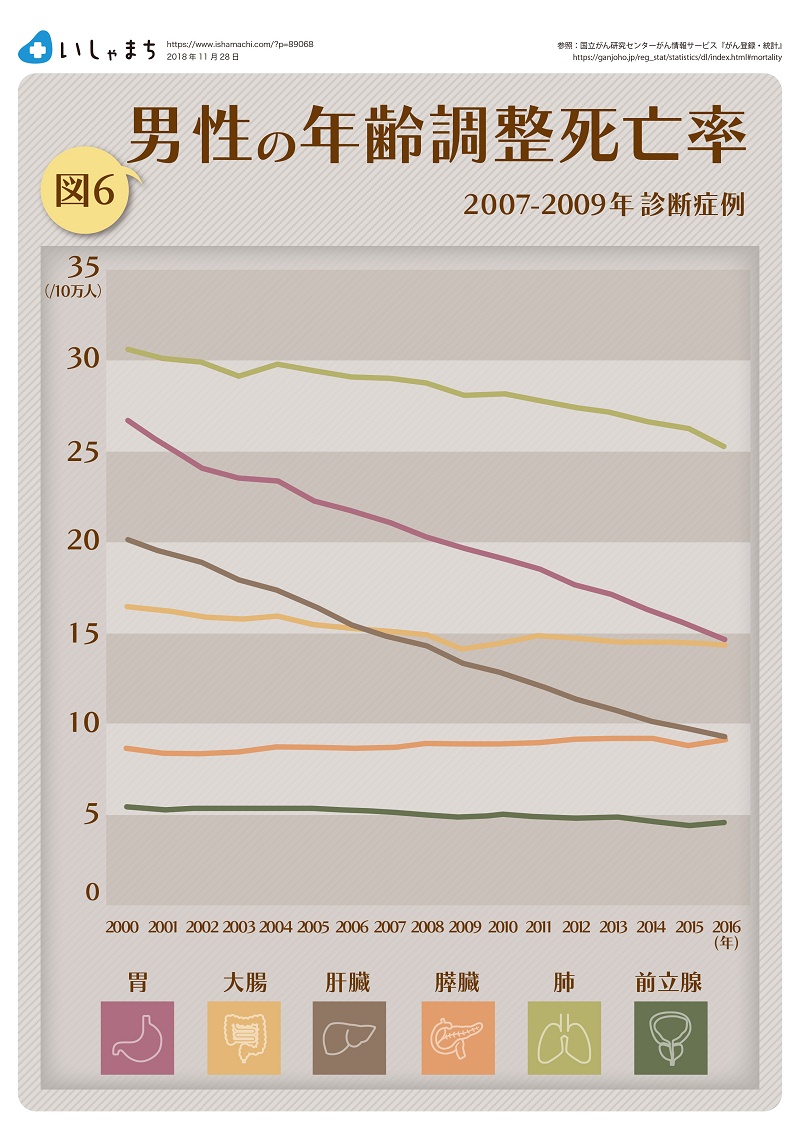

年齢調整死亡率からみた各がん対策の現状

国や都道府県、市町村といった行政機関は、その地域の住民という集団の健康状態が改善するか否かをきちんと評価して、効果的、かつ効率的な施策を打ち出すことが求められています。

治療効果がある程度期待できるがんであれば、例え検診の受診率が30%であっても、集団としてのデータ(死亡率)では検診の効果が出ているか否かが評価できるはずです。

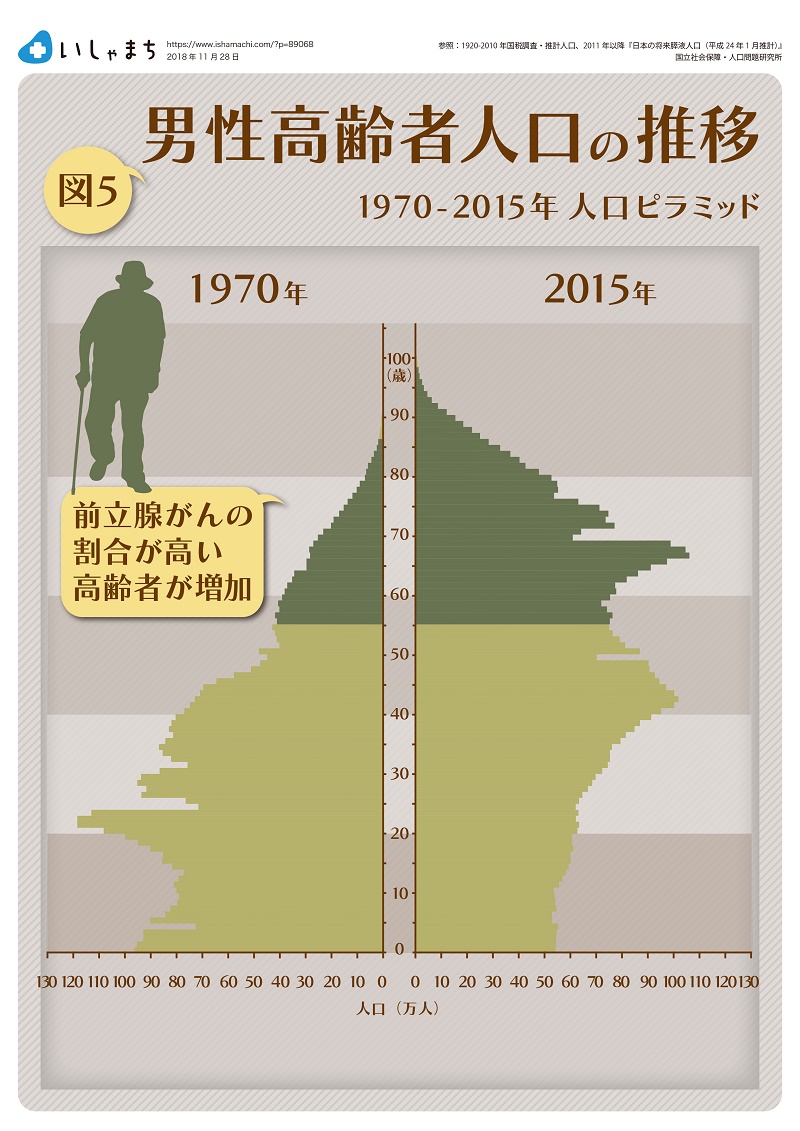

ただ、集団で評価をする場合は、がんの特性である、発病しやすい年齢を考慮する必要があります。前立腺がんのように高齢者に多いがんの場合、高齢者人口が少なかった年(1970年)と高齢者が増えた年(2015年)では当然のことながら2015年の方ががん患者の実数が多くなります(図5)。

そのため、年齢調整死亡率を算出し、高齢者が多いといった集団の人口特性がデータに影響しないような比較検討方法が用いられます(図6)。

胃がんはかなりのスピードで死亡率が減っていることがわかります。肝臓がんも近年はほぼ同じペースで減少しています。肺がんはやや低下しているのに対して、大腸がんや前立腺がんの死亡率の低下は緩やかです。膵臓がんはほぼ横ばいです。

がん検診受診率と年齢調整死亡率の対比

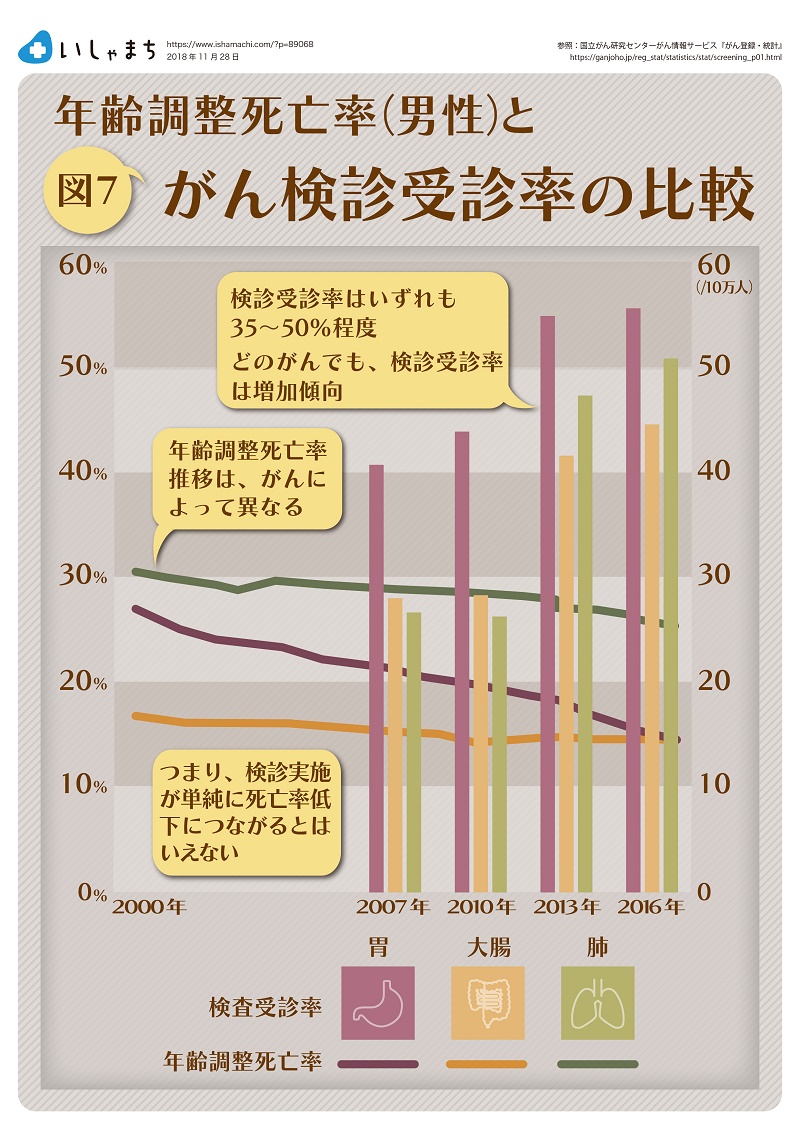

がん検診受診率はおおむね35~50%となっています(図7)。年齢調整死亡率はがんの部位による違いが見られましたが、がん検診受診率についてはどの部位も同じくらいです。

また両者の推移を見てみると、がん検診受診率は部位による違いはほぼ見られませんが、年齢調整死亡率が低下する割合については部位によって大きく異なるがんがあることもわかります。例えば、胃がんと肺がんの項目を見比べてみてください。

この理由の一つが治療効果の差です。治療があまり見込めないがんでは検診によるがんの発見が治癒につながらないため、同じように検診を受けても死亡率の改善につながっていないと考えられます。しかし、実際はがんの死亡率には治療以外にも様々な要因が影響します。

そこで、がん死に影響を与えるさまざまな要素を考慮しつつ、がん部位ごとの対策について検討してみましょう。

①顕著な減少を示すがんの対策の評価

胃がん

胃がん死は明らかに減少しています。治療方法の進歩もありますが、進行がんでは5年相対生存率はステージⅢで47.2%、ステージⅣで7.3%です(国立がん研究センターより)。

公衆衛生関係者の中では、胃がんの死亡率の低下は検診の効果に加え、塩分摂取量の低下、飲料水環境の改善によるピロリ菌感染の減少等が大きく影響しているという意見もあります。

②緩やかな減少を示すがんの対策の評価

肝臓がん

厚生労働省も認めているように、過去の輸血や集団予防接種等で、多くの方が肝臓がんの原因となる肝炎ウィルスに感染したことが明らかになっています。今では予防接種で注射針を使いまわさなくなったことや、献血で集めた血液について肝炎ウィルスの検査が導入されるようになった結果、肝炎ウィルスの感染者自体が減っています。

肝臓がん死が減少しているのは、手術を含めた治療の進歩もありますが、そもそも肝炎ウィルスに感染している方が減った結果と考えられます。

肺がん

肺がんの早期発見については、多くの人が検診として受けている胸部レントゲン検査があります。ところが、胸部レントゲン写真の読影は難しく、見落としの可能性を否定できません。このリスクを減らすため、胸部CT検査を検診に導入するべきか否かの議論があるくらいです。

検診よりも肺がんの減少に効果を上げているのが喫煙率の低下(厚生労働省の最新たばこ情報より)と言われています。

③死亡率がほぼ横ばいのがんの対策で異なる評価

大腸がん

大腸がん検診については、便潜血検査が強く推奨されています(科学的根拠に基づくがん検診推進のページ「大腸がん」より)。

毎年便潜血検査を受けることで約8割の大腸がんを見つけることができるとされています(大腸がん検診ガイドラインより)。受診率は近年40%を超えていますが、年齢調整死亡率の下降は緩やかになっています。検診の普及を上回る発がん要因の広がりも考えられます。

前立腺がん

PSA検査については先に述べたとおり、見解が分かれるところです。年齢調整死亡率は大腸がんと同じように緩やかに下降しています。

膵臓がん

膵臓がんはここ30年ほどほぼ横ばいです。ネットのどこを探しても膵臓がん検診の話は出てきていません。残念ながら、膵臓がんは簡便な方法での早期発見は難しい上に、手術や化学療法(抗がん剤治療)等の治療法もまだ十分進化していないためです。

がん対策の評価には多様な因子が関係

単純に検診を受ける人が全体の30%で、発見された人のうち3分の2の人ががん死を免れたとすると、がん検診をしない場合と比べ、死亡率が20%減少すると期待されます。受診率が100%になれば死亡率も67%減少するはずです。

しかし、そのように単純な議論にならないのががん対策、がん検診です。

繰り返しになりますが、がん対策の評価には多様な因子が関係するため、年齢調整死亡率やがん検診の受診率だけでは正確な評価ができません。「がん対策の評価は単純ではない」のです。

編集後記

がん検診は「がんになったときの保険」として、そのメリット・デメリットを認識したうえで、上手に利用することが求められています。がんの性質や治療の効果、検診の精度などを知り、「がん検診」が保険としての役割を果たしてくれるかどうか見極めていくことが重要です。

後編の記事ではいよいよ、「前立腺がん」がどんな性質をもった病気なのか、「前立腺がん検診として行われるPSA検査」の有効性などについて、検討していきたいと思います。