毎年2~3月ごろになると、スギ花粉の飛散が始まります。花粉症といえばくしゃみ・鼻水・鼻づまりといった症状ですが、肌のかゆみ・湿疹、カサカサしたり粉を吹いたようになったりするなどの症状が起こったり、もともとの肌荒れが悪化したりすることはないでしょうか?

花粉の飛散時期に発生する「肌荒れ」の原因と治療のポイントについて解説します。

肌のバリア機能と花粉

私たちの皮膚にはもともとバリア機能が備わっており、外からの刺激をブロックしたり皮膚から水分が逃げてしまうのを防いだりするはたらきがあります。ところが、何らかの原因でバリア機能が低下すると、皮膚は外からの刺激に敏感になってしまいます。

花粉が飛散する時期に起こる肌荒れは、バリア機能の低下により皮膚が花粉の刺激に弱い状態となり、かゆみ・湿疹などが引き起こされていることが考えられます。

花粉で肌荒れを起こす2つの原因とは?

皮膚のバリア機能が低下する原因はさまざまですが、身近なものでは次のような病気があげられます。

1.アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、皮膚が乾燥しバリア機能が低下する病気で、強いかゆみ・湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返します。

非常に頻度の高い皮膚病で、患者さんは増えています。どんな年齢でも発症しますが、特に多いのは5歳以下の小さい子供と、次いで20代~30代半ばくらいまでの大人です(日本医師会インターネット生涯教育協力講座より)。

症状がよくあらわれる部位は、子供の場合には首やひじ・ひざですが、大人では顔や首・胸・背中など上半身が多いです。

食べ物や汗、洗剤や消毒液といった化学物質、衣類などのあらゆる刺激をきっかけに発症・悪化すると考えられており、花粉もその原因のひとつです。

2.花粉皮膚炎(花粉による接触皮膚炎)

花粉が皮膚に接触することで生じる接触皮膚炎です。接触皮膚炎には、アレルギーとは関係なく刺激が皮膚の許容量を超えたときに起こる刺激性のものがあります。

皮膚の保湿機能を担っているのは、皮脂膜(皮膚の表面を保護する油分の膜)と2つの保湿成分(角質細胞間脂質・天然保湿因子)です。

加齢や界面活性剤の使用、洗いすぎ、生活習慣、薬品などの影響で、保湿機能がうまくはたらかなくなると、正常に水分が保てずに皮膚が乾燥しバリア機能が低下します。バリア機能が低下すると、皮膚に花粉が侵入しやすくなり、皮膚炎になりやすくなります。

症状は、顔・まぶた・首などの露出した部位に起こりやすいのが特徴です。

治療・対策3つのポイント

まずは、皮膚科を受診して適切な診断をしてもらいましょう。

花粉による接触皮膚炎やアトピー性皮膚炎が原因だった場合には、ステロイド外用剤や抗ヒスタミン薬の内服によりかゆみ・炎症を抑えます。また、保湿などのセルフケアによって、症状を起こしづらい環境を整えることも大切です。

治療・対策のポイントについて解説します。

1.ステロイド外用剤の正しい塗り方って?

ステロイド外用剤は、ひどいかゆみ・炎症を抑える目的で処方されることがあります。いずれも、医師・薬剤師の指示に従い用法・用量を守って服用することが、改善・治癒への近道です。

ここでは、ステロイド外用剤の正しい塗り方についておさらいしましょう。

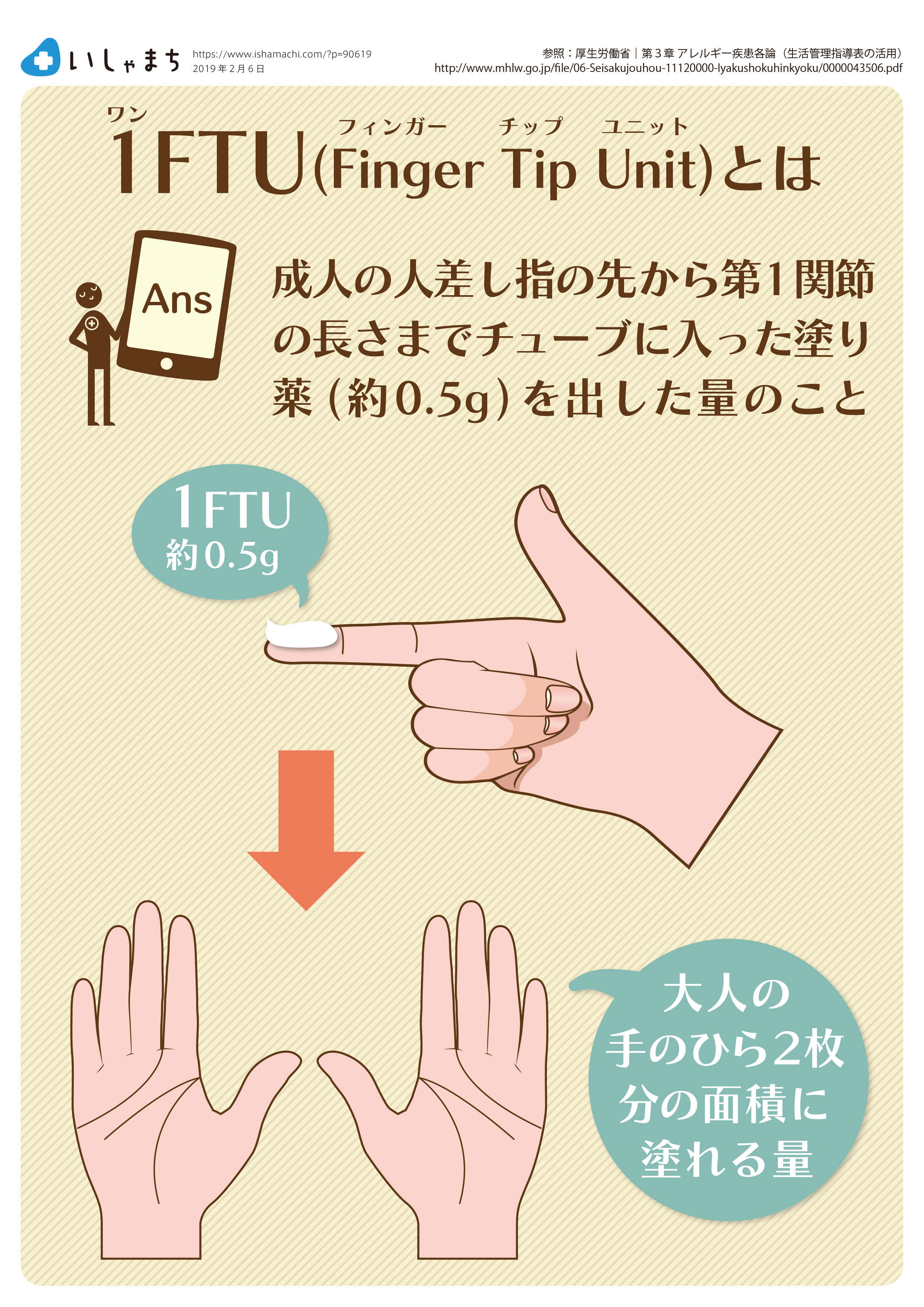

適切な量とは?「フィンガーチップユニット」

ステロイド外用剤は、多すぎると毛嚢炎(毛包炎)になりやすくなることがあります。しかし逆に、塗布する量が少なすぎたり十分な期間服用できていなかったりすると、症状が長引いてしまう原因となります。

ステロイド外用剤を適量塗布したいときには、「フィンガーチップユニット」と呼ばれる基準がわかりやすく便利です。

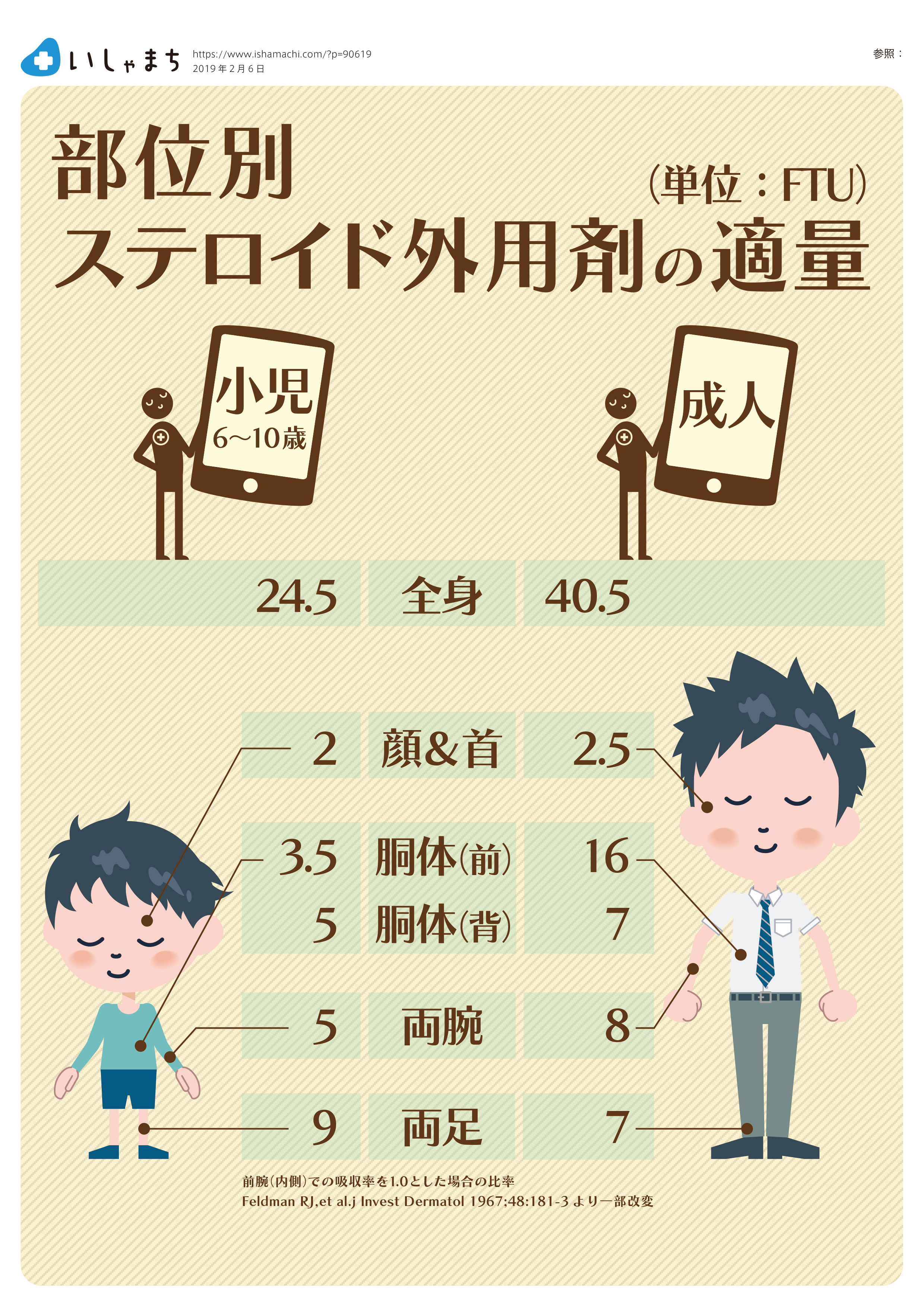

ステロイド外用剤のチューブを、大人の手で人差し指の先から第一関節までの長さ出すと0.5gぐらいになりますが、これが1FTU(ワン・フィンガーチップユニット)です。1FTUは、大人の手のひら2枚分ぐらいの面積に塗布できます。

塗布するときは、擦り込むように塗ってしまうと皮膚を傷つけてしまうので、やさしくのせるようにしながら薄くのばします。1FTUを基準に、塗布したい場所の面積にあわせて、2FTU、3FTU…と量を調整します。

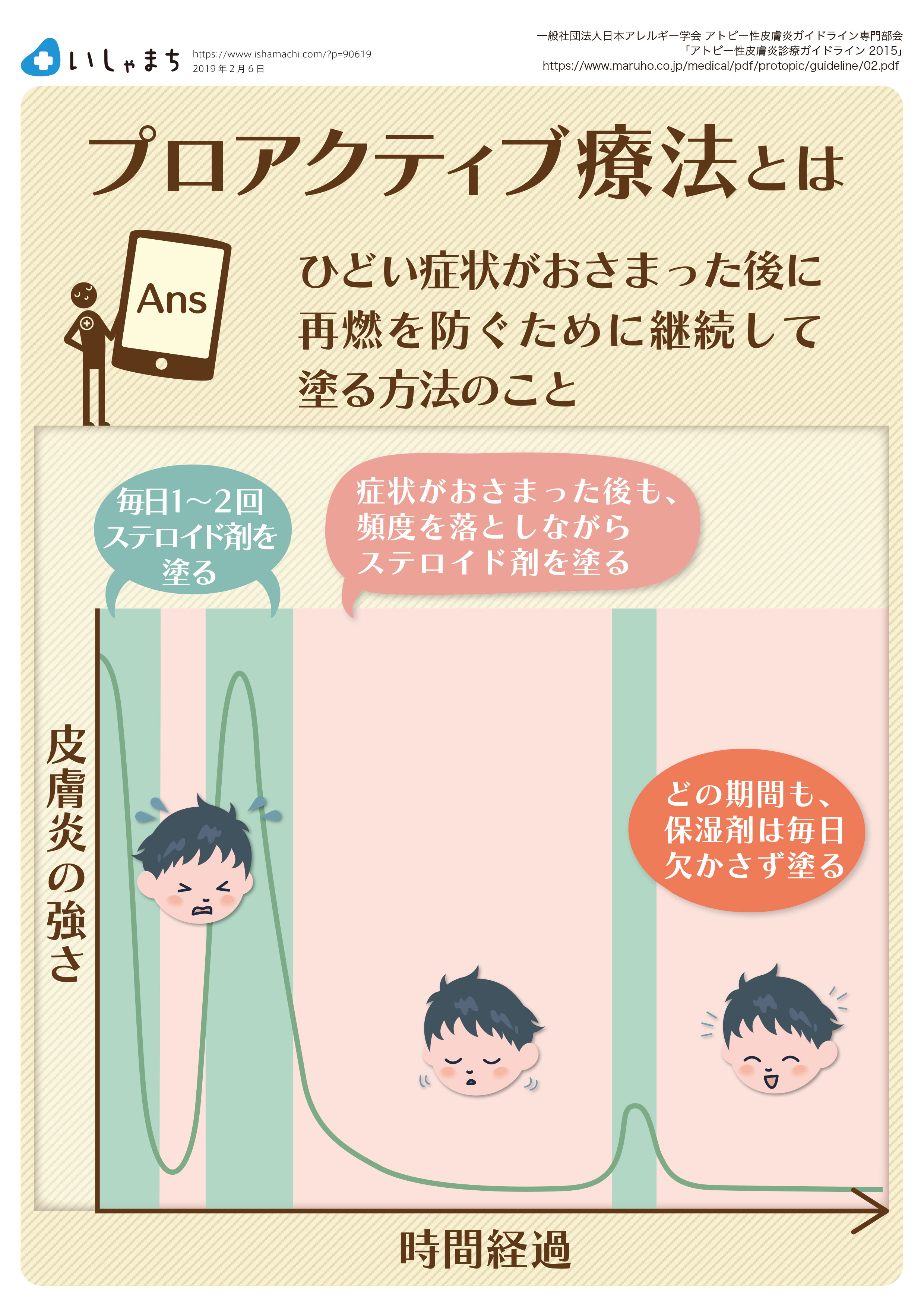

プロアクティブ療法

ステロイド外用剤は、症状が出たときにその都度塗る方法と、ひどい症状がおさまった後に再燃を防ぐために保湿外用剤によるスキンケアに加えて定期的に塗る方法があります。後者はプロアクティブ療法と呼ばれ、最近ではアトピー性皮膚炎など、しつこく繰り返す皮膚炎の治療などで推奨されています。

症状が一番ひどいときには、朝夕1日2回、毎日塗布することからスタートします。1~数週間続けて炎症がおさまってきたら、回数・頻度を減らしながら(1日1回あるいは隔日など)症状がぶり返さないことを確認します。

こうして皮膚がよくなった後に、プロアクティブ療法では、週末の休みなどにあわせて週2回などの頻度で、今まで繰り返し皮膚炎を起こしていた部位にステロイド外用剤を塗っていきます。

アトピー性皮膚炎では、一見正常に見える皮膚も潜在的に炎症が残っていて、再び炎症を起こしやすい状態です。プロアクティブ療法を行うことで繰り返し症状が出るのを抑えたり、繰り返しても以前のようにひどくならないようコントロールしたりできます。

もし再燃した場合には、また毎日塗布に切り替えて炎症を抑えます。

少しずつ量を減らしていくことで、最終的にはステロイド外用剤を使わなくても症状がコントロールできる状態を目指します。

2.皮膚は保湿し、常に清潔を保つ

弱くなった皮膚の保湿機能を補うため、保湿剤を使ってスキンケアを行います。お風呂の後と朝などに1日2回、皮膚が清潔な状態で塗布します。軽い症状であれば、保湿のみで治ることもあります。

また、汗や汚れが付着したままの状態にならないよう、皮膚を常に清潔に保つことも大切です。

入浴・シャワーは毎日することが望ましいですが、強くこすらないこと、石鹸・シャンプーは刺激の少ないものを選ぶこと、高い温度のお湯は避けること、石鹸・シャンプーの洗い残しをしないことに注意しましょう。

3.花粉との接触を避ける

花粉が皮膚に触れるのを防ぐため、外出時はマスクや眼鏡、マフラーなどを着用しましょう。

帰宅時には、服を軽くはらってから家に入るようにし、外から花粉を持ち込まないようにします。また、風の強い日には、換気や外で洗濯物を干すのは控えてください。

しかし、どんなに注意していても花粉は家に入ってきてしまうため、こまめに掃除をして部屋を清潔に保ちましょう。

まとめ

肌荒れの原因はさまざまですが、症状が似ているものもたくさんあります。自己判断は難しく、誤った治療法でなかなか症状が改善しない…ということもあります。

まずは一度皮膚科を受診し、適切な診断をしてもらいましょう。また、自宅に帰って薬を服用したりセルフケアをしたりする場合には、正しい方法で行うことも重要です。