「風邪のときに病院で処方される薬」といえば、皆さんは何を思い浮かべますか?熱冷まし、咳止めなどと並び、あるいはそれ以上に連想されやすいのは「抗生物質(抗菌薬)」かもしれません。はじめから「抗菌薬がほしい」と思って受診する、という人もいるのではないでしょうか。

近年、この抗菌薬の使用が見直されてきています。本来は細菌を殺すための薬である抗菌薬ですが、従来、ウイルスが原因となる風邪で受診した際にも処方されているなど、適切でない処方・服用が問題視されてきました。これらの不適正使用や「水平伝播」と呼ばれる現象(異なる個体間・生物間で遺伝子の取り込みが起こること)など、様々な原因により抗菌薬の効かない耐性菌が出現していることが、人類全体の問題となり始めています。

これに対して、世界各国が様々な対策を打ち出しています。日本でも2016年から「薬剤耐性菌対策アクションプラン」を実施し始めています。いしゃまちでは、そのプランの一貫として厚生労働省が発行した「抗微生物薬適正使用の手引き 第一版」の編纂に携わった、厚生労働省健康局結核感染症課にお話を伺いました。本記事ではその内容を中心に、薬剤耐性(AMR)が問題となった理由についてお伝えします。

どうして抗菌薬を使いすぎてはいけないの?

今回の手引きの話に入る前に、まずは「薬剤耐性(AMR)」の問題そのものについて解説します。

感染症の原因となるのは、細菌やウイルスなどの微生物です。このうち細菌には抗菌薬が有効なのですが、細菌が構造を変えて薬が効かなくなる状態になる(抵抗する力を持つ)ことがあります。これが、細菌が「耐性」を獲得した状態です。

耐性菌が出現する原因の一つとして考えられているのが、抗菌薬の適切でない使用です。細菌感染症の治療に抗菌薬は有効なのですが、細菌ではなくウイルスが原因となる風邪や下痢に対しての不要な抗菌薬の処方や、処方された抗菌薬を患者さんがきちんと飲みきらないといったことを最大限避けることで、薬剤耐性(AMR)の問題を少しでも抑制しなければなりません。詳しくは、下記の記事もご覧ください。

日本の抗菌薬のほとんどは外来で処方されている!

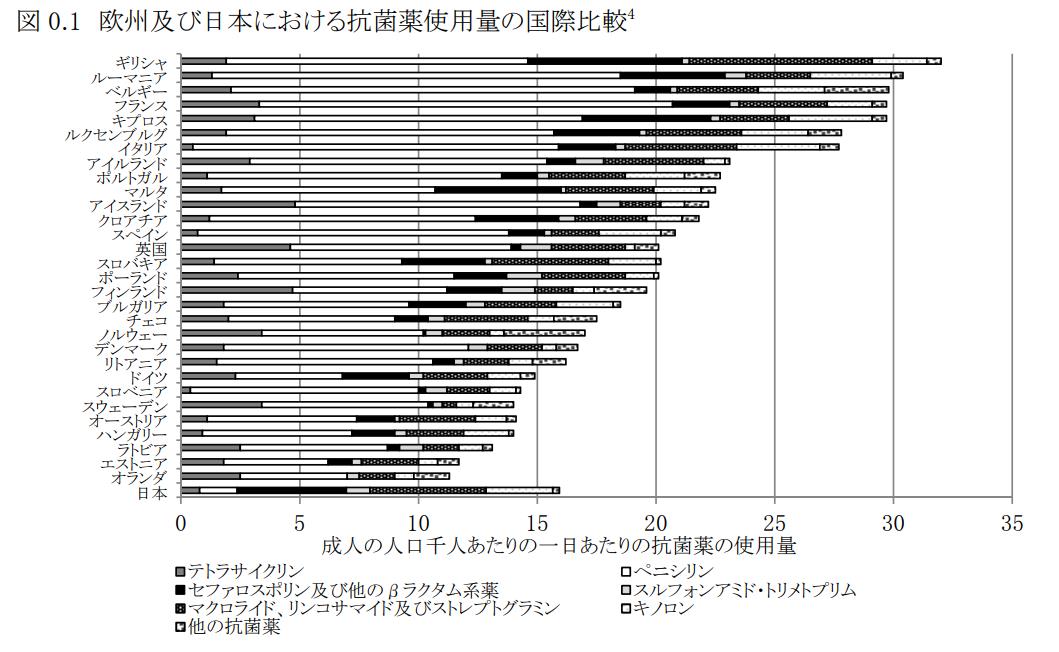

「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン 2016-2020」p.8より。日本は、世界各国と比較すると抗菌薬の使用量自体は多くないように見えますが、様々な菌に幅広く効果を示す「広域抗菌薬」(セファロスポリン系、フルオロキノロン系、マクロライド系)の使用割合が多いのが特徴です。

薬剤耐性菌自体が大きな問題になったのは1990年頃からです。日本では特にMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)による院内感染が問題となり、それと同時に世界の国々でも様々なタイプの微生物が薬剤耐性を持っていくという現象が起きてしまいました。このような問題に、世界的に対処しないといけないのではという認識が生じ、WHOがグローバルアクションプランを打ち立てたのが2015年です。WHOに呼応する形で各国が自分の国でのアクションプランを作り、日本も翌2016年に「薬剤耐性対策アクションプラン」を出しました。

厚生労働省担当者によると、「この中には単に抗微生物薬を適切に使おうというだけでなく、動向調査や啓発など様々なアプローチが含まれている」といいます。「厚生労働省は多くの項目に関わって主導すべきところではありますが、まずは医療関係者に対して、望ましい方向を示していくことが重要です。『抗微生物薬の適正な使用を推進する』という部分に関して、日本の抗菌薬の使用状況を見ると、人に使われている抗菌薬のほとんどは、外来(クリニックなど)で出されている飲み薬です。しかしこれまで、院内に比べて外来では適正使用の活動があまり行われてきませんでした。そこで、外来でよく抗菌薬が処方されていそうな状況に対処している医師・病院・クリニックにむけて出されたものが、今回の『抗微生物薬適正使用の手引き 第一版』です」。

風邪には「効かない」のに、どうして処方されてきた?

そもそも医師がどうして抗菌薬を多くの患者さんに処方してきたかについては、さまざまな原因が考えられています。厚生労働省によると、下記の理由が絡み合っている状況もその一つと推測されます。

- 医師と患者双方に不安があるということ

- 二次的な細菌感染症を予防するため

- 出すことが慣習化しているということ

薬をもらった際、患者さんは「毎回もらうということは効くのだろう」と思いがちですよね。となると、出してもらわなかったら「本当にいらないのか」と心配になります。さらに、医師は医師で「出した方が患者さんは安心するのではないか」という思いがあります。

医学的には、抗菌薬がいる感染症なのか、いらない普通の風邪(ウイルス性)なのか、という区別は厳密には難しいところがあり、区別がつかないから出すというケースもあるようです。多くの場合で「おそらくいらないだろう」と思いつつも、今言ったような心配によって出してしまう。患者さんの方にもそれでなんとなく安心していただける。そうなると、「出してよかった」ということになります。

加えて、医師が抗菌薬を処方する理由として最も多いのは「二次的な細菌感染症を予防する」ということです(実際にそう説明を受けたことのある患者さんも多いのではないでしょうか)。しかし12歳以下の子供に関する調査では、二次的な感染症の割合はさほど減らないという結果が出ています(Faheyら, 1998)。ただ、不要だと分かっていても、風邪の後に細菌感染が起こるといけないからと処方するケースは跡を絶ちません。

「こうして慣習化が起こることで、ますます出さない時の不安が増強されるという状況であろうと推察されている」ようです。そして、これらの状況を少しでも緩和するために、手引きでは「抗菌薬がなぜいらないのか、またそもそも、いるかいらないのかをどう区別するかという点で診察のプロセスを示しています。同時に、『いらない』ということを患者さんにどう分かっていただくかに関しても、多くの分量が割かれています」(厚労省担当者)。

手引きはあくまで目安、医師と患者の相談が大切

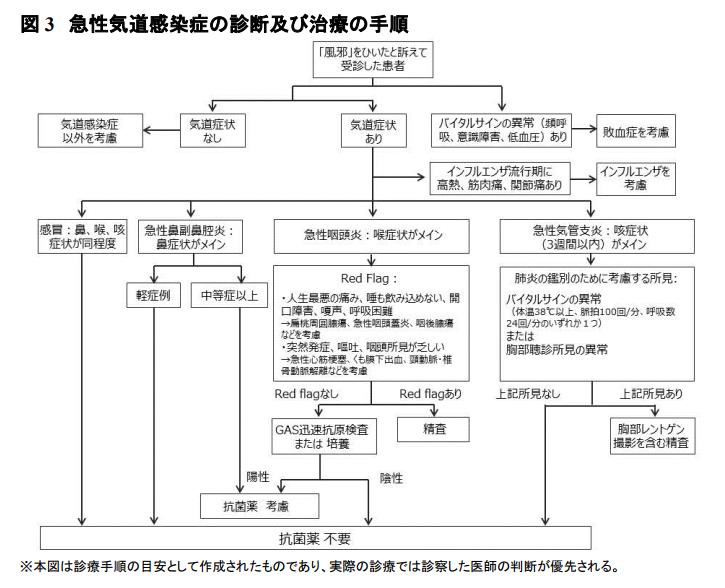

「抗微生物薬適正使用の手引き 第一版」 p.12より

今回の手引きでは、急性気道感染症と急性下痢症について、どういった場合に抗菌薬の処方を考慮すべきか、フローチャート図を掲載しています。例えば、中等症以上の急性副鼻腔炎に対しては抗菌薬の投与を考慮と記載されている一方、鼻・喉・咳の症状が同程度に見られる感冒(いわゆる「風邪」)に対しての抗菌薬は不要と明記されています(p.12)。

ただし、前提としてこの手引きは、基礎疾患のない成人および学童が対象になっています。それ以外の方については、「手引きの範疇を超えてしまうので、専門の先生とよく相談する必要があります。また、あくまで手引きは参考にすべきものであり、実際の決定権は患者さんとお医者さんにあるというのが大前提となります」ということです。

また、「小学校に上がる以前の小さいお子さんの場合は判断が難しくなるため、今回の手引きには含まれていない」といいます。小児・学童未満の子供に向けての手引きの作成についても「検討している」とのことです。

編集後記

薬剤耐性(AMR)は、昨日や今日問題になりはじめたものではありません。しかし今でも、風邪でクリニックを受診したときに抗菌薬が処方されることがあります。これは「抗菌薬が効くから」ではなく、ウイルスによる「感冒」なのか、細菌による感染症なのかの区別がついていなかったり、患者さんとお医者さんの安心のために慣習化してしまっていたりするからかもしれません。

そうは言っても「処方するのは医師だし、自分には関係ない」と思う方もいるでしょう。後編では、この耐性菌の問題をどう「自分のこと」として考えていけば良いのかをお伝えします。

※取材対象者の肩書・記事内容は2017年9月13日時点の情報です。