2018年1月、米国糖尿病学会による『Standards of Medical Care in Diabetes 2018[1]』という勧告集が発表されました。これは、日本でいう『糖尿病診療ガイドライン(日本糖尿病学会)』にあたるものです。あくまでも米国での糖尿病治療の指針になる資料ですが、将来的に日本での糖尿病治療にも影響することが考えられるため、注目されています。

2型糖尿病の薬物療法(インスリンを除く)

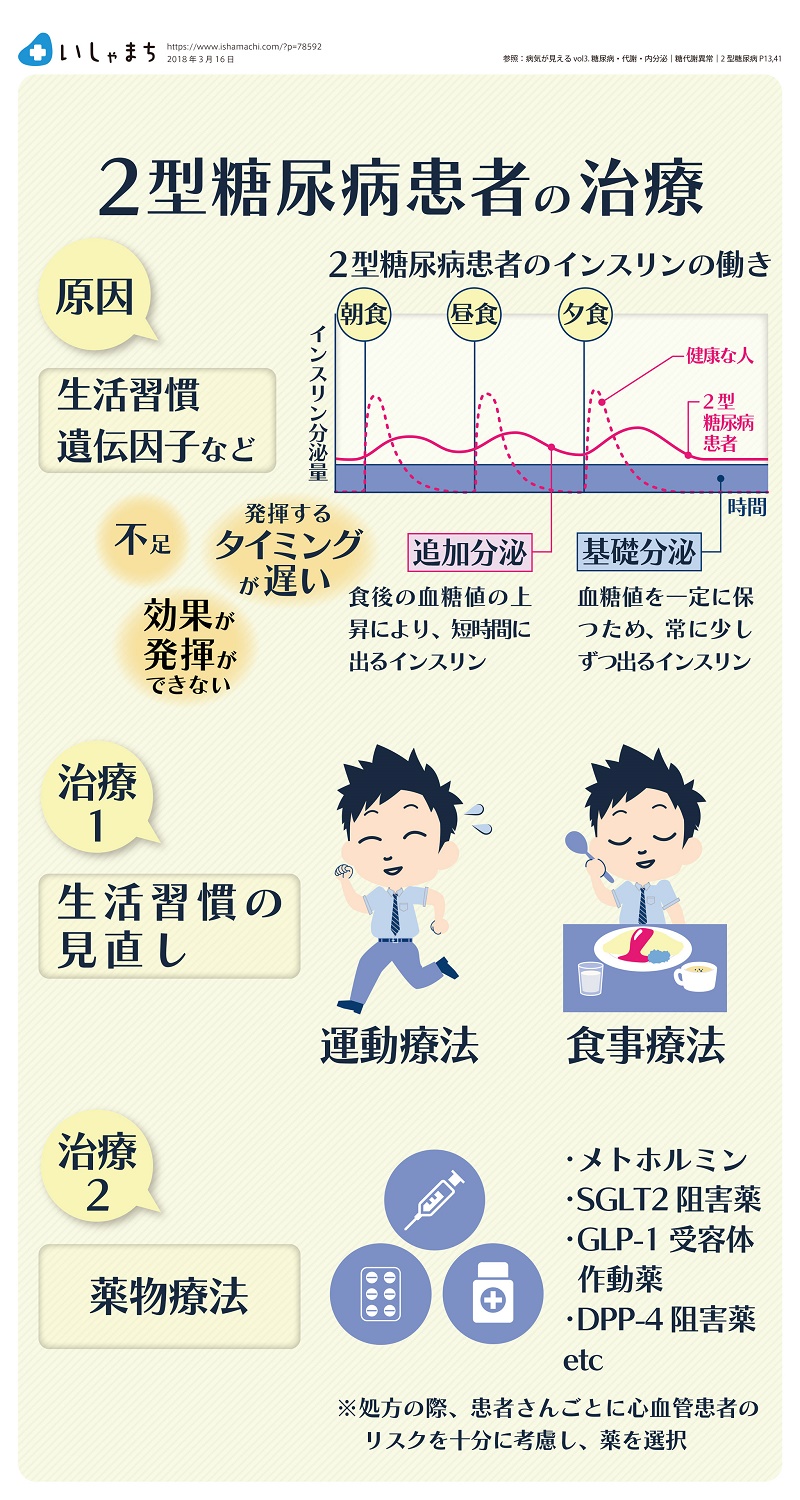

2型糖尿病とは、遺伝的な体質や生活習慣が原因となり、インスリンの分泌が少なくなったり効きが悪くなったりするものです。まずは、食事・運動療法により生活習慣の見直しを行いますが、改善が見られない場合には薬物療法が検討されます。

2型糖尿病の薬物治療では、患者さんの状態にあわせて数種類のお薬を組み合わせる場合があります。どのようにしてお薬が選ばれているのでしょうか?

基本的な治療法

基本的には禁忌がない限り、メトホルミンをベースにお薬を追加して薬物療法を組み立てていくわけですが、心血管疾患の発症や死亡のリスクを下げるという科学的根拠(エビデンス)のあるお薬から追加するべきとされています。何種類ものお薬があるのでひとつずつ見ていきましょう。

メトホルミン

食事・運動療法で十分な改善を見ない場合、最初に検討されるのはメトホルミンです。腎機能障害がある患者さんや75歳以上の高齢の患者さんでは慎重に適応を考える必要がありますが、お薬の副作用等なければ第一選択薬となります。

特に肥満のある糖尿病患者さんには有効で、体重減少効果もいわれています。また、心筋梗塞や脳卒中などの大きな血管の合併症(心血管疾患)の発症や死亡のリスクも下げる可能性が指摘されています。薬価も1錠約10円とコストベネフィットに優れています。

一方、腎不全の患者さんでは禁忌です。長期間内服継続中の患者さんはビタミンB12欠乏が起こる可能性があります。貧血や末梢神経障害がある患者さんはビタミンB12欠乏がないか調べる必要があるでしょう。

下痢や吐き気などの副作用が生じることがありますが、最も注意をしなければならない副作用は乳酸アシドーシスです[4]。乳酸アシドーシスとは、血中乳酸値が上昇することで血液が酸性に傾いた状態(アシドーシス)のことで、不整脈や心停止などの危険があるため緊急の対応が必要となります。

SGLT2阻害薬

Standards of Medical Care in Diabetes 2018においては、SGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬が優先順位の高いものとして記載されています。これは、規模の大きな(被験者となった患者さんの数の多い)臨床試験で、そのようなエビデンスがあると証明されたことによります[5-7]。

SGLT2阻害薬はその作用の仕方から、腎不全がある患者さんでは効果が落ち使用は勧められないとされています。血糖値を下げることに加え、体重減少効果にも優れますが、内服開始初期に脱水や低血圧を生じる可能性、骨折や下肢切断のリスク(一部否定されていますが)も指摘されており、すべての患者さんに適応があるお薬ではなさそうです。

専門医の先生方の判断によりますが、一般的には、比較的若く(超高齢ではなく)、栄養状態が良い、肥満のある2型糖尿病患者さんに有効なお薬です。

GLP-1受容体作動薬

GLP-1受容体作動薬はSGLT2阻害薬と同様、肥満の改善に有効です。食欲を抑え、胃から食べ物が移動するのを遅らせたり、心臓や腎臓を保護する働きを持っていたり、多面的な効果があり注目されています。

一方、現在のところ1日1、2回あるいは週1回の注射薬であり、患者さん全員にとって使いやすいお薬ではありません。また、嘔吐や下痢などお腹の副作用が比較的出やすいかもしれません。GLP-1受容体作動薬の内服薬が開発中でありその登場が期待されています。

DPP-4阻害薬

GLP-1受容体作動薬と並ぶインクレチン関連薬(腸から出るホルモンに作用するお薬)がDPP-4阻害薬です。

低血糖のリスクが少なく、高齢者にも使いやすいため、日本ではとても多くの患者さんが内服されているお薬です。腎不全があっても使用に問題ないものもあり、適応の幅が広いことが多用される理由の一つでしょう。

残念ながら心血管疾患のリスクを下げるまでのエビデンスはありません。

その他のお薬

その他、メトホルミンのように古くから使われてきたお薬が、ピオグリタゾン、スルホニルウレア剤、グリニド、αグルコシダーゼ阻害薬の4つです。

ピオグリタゾン

ピオグリタゾンは心血管疾患リスクを低下させる可能性が示唆されており、非アルコール性脂肪性肝障害の改善効果もあるのではないかとされていますが、体液量を増やす傾向があるため心不全のある患者さんには使用できません。

また、骨折のリスクが上がるともいわれています。浮腫(特に女性)や体重増加の副作用が見られやすく、そのため内服が中止となる例もありますが、脂肪肝がありインスリン抵抗性の高い患者さんにとっては有効なお薬と考えられます。

スルホニルウレア剤

スルホニルウレア剤は第1-3世代までありますが、現在診療で使用されるのはほとんどが第2世代以降のお薬です。Standards of Medical Care in Diabetes 2018では、第1世代のグリベンクラミドは“not recommendend”(使用を推奨しない)となっています。

インスリン分泌を持続的に促進し、血糖を強力に下げますが、その反面低血糖を生じるリスクが高く、心血管疾患に良いエビデンスもありません。

グリニド、αグルコシダーゼ阻害薬

残念ながら、グリニドとαグルコシダーゼ阻害薬に関しては、Standards of Medical Care in Diabetes 2018の治療の進め方においてきちんとした言及がありませんでした。Standards of Medical Care in Diabetes 2018はあくまでも米国におけるガイドラインであり、日本における治療状況は異なるため、その点はよく吟味する必要があります。

グリニドとαグルコシダーゼ阻害薬はいずれも食直前に内服する必要があり、ときどき内服を忘れてしまう(特にお昼)患者さんもいらっしゃいますが、食後の血糖上昇を抑える有効なお薬であり、他のお薬と組み合わせることによって血糖コントロールの大きな改善が期待されます。

心血管疾患に対するエビデンスという点では確固たるものはないかもしれませんが、糖尿病治療においては重要なお薬ですので主治医の先生のご指示に従ってしっかり内服してください。

HbA1c値による内服薬追加

また、Standards of Medical Care in Diabetes 2018ではHbA1cの値を基準にした内服薬の追加方法についても記載されています。

例えば、HbA1c<9%だったら一種類のお薬で治療を開始し、3-6か月後に追加が必要か検討する、HbA1c≧9%だったら二種類のお薬を併用して治療を開始する、血糖値が300 mg/dl以上ありHbA1c≧10%だったらインスリン注射を併用して治療を開始する…といった記載があります。

しかし、糖尿病患者さんはライフスタイルや合併症の進行度など多様であり、私は検査値のみで治療方法を決めることはできないと考えます。治療の始め方、その後の調整は患者さん個々に考えるべきものです。自分に合った治療法を主治医の先生とよく相談して創っていきましょう。

2型糖尿病患者さんのインスリン治療

本稿では2型糖尿病患者さんにおけるインスリン治療についてはお話いたしませんでした。

1型糖尿病患者さんの治療とは異なり、効果持続時間の異なる数種類(速効型、超速効型、中間型、持効型、混合型)のインスリン製剤を用いて、その注射回数も1日1回~4回と様々です。患者さんのライフスタイルに合わせてインスリン製剤を上手に使うことが求められます。

次のページ:糖尿病の補完代替医療(自然食品・サプリメントについて)