2018年1月、米国糖尿病学会による『Standards of Medical Care in Diabetes 2018[1]』という勧告集が発表されました。これは、日本でいう『糖尿病診療ガイドライン(日本糖尿病学会)』にあたるものです。あくまでも米国での糖尿病治療の指針になる資料ですが、将来的に日本での糖尿病治療にも影響することが考えられるため、注目されています。

1型糖尿病の薬物療法

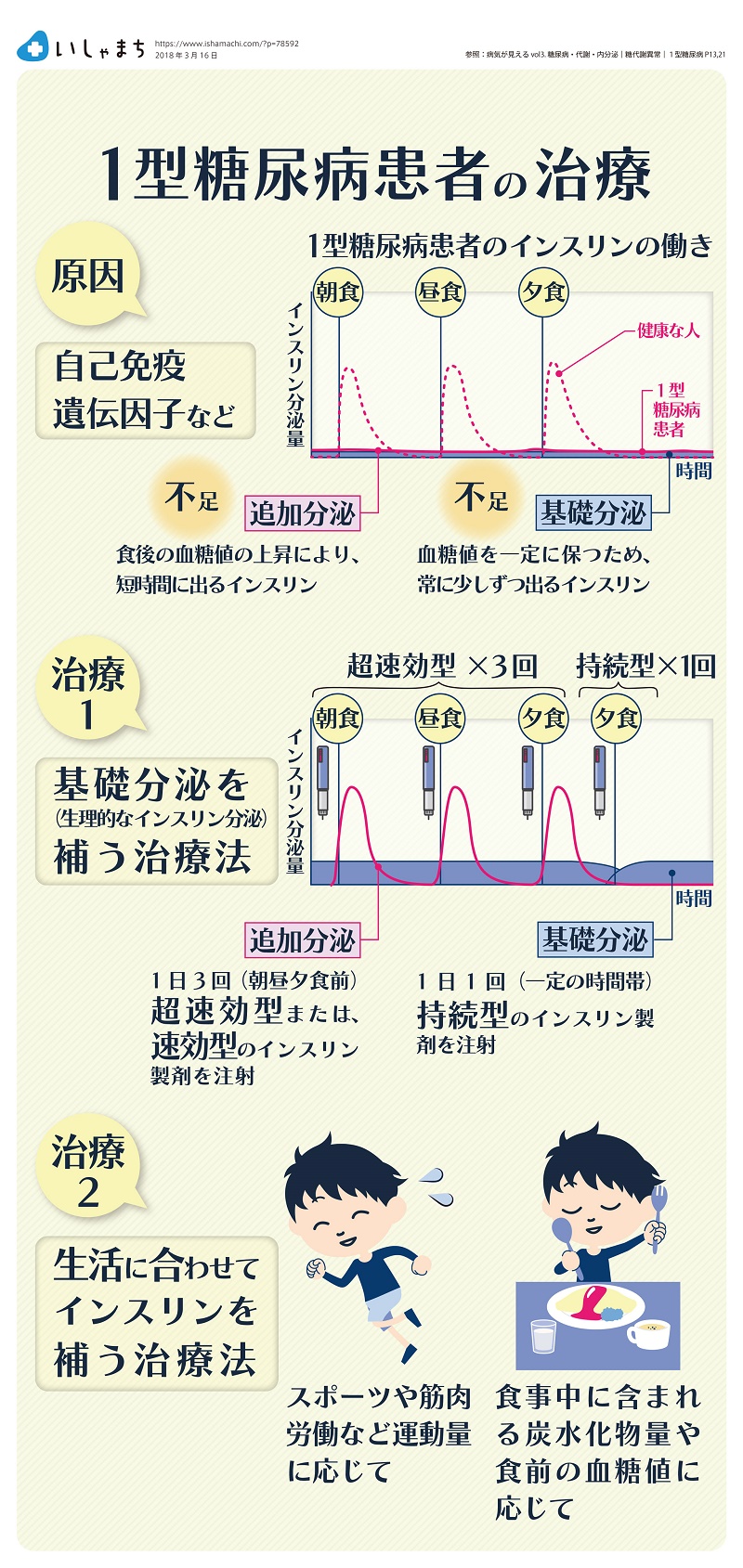

糖尿病は、大きく1型糖尿病と2型糖尿病の2つに分類されます。1型糖尿病は主に自己免疫の働きが原因で、インスリンを分泌する膵臓の細胞が壊され、インスリン分泌が著しく不足してしまう病態です。

2018年の勧告集において、1型糖尿病の治療法に関する情報は2017年の勧告集の内容を引き継ぐかたちとなりました。以下、勧告集に書かれた内容を、基本的な治療法とその他の場合に分けて紹介します。

基本的な治療法

インスリン分泌には、食事摂取に応じた追加分泌と、食事によらず血糖と体が必要とするエネルギーのバランスをとるための基礎分泌があります。1型糖尿病患者さんはインスリン分泌量が著しく低下しているため、インスリン頻回注射(あるいはインスリンポンプ療法)が治療の原則です。

インスリン頻回注射とは、この生理的なインスリン分泌を注射によって補う治療法です。一般的には朝昼夕食前に超速効型あるいは速効型インスリン製剤(追加分泌にあたる)を3回打ち、毎日ほぼ一定の時間帯に持効型インスリン製剤(基礎分泌にあたる)を1回打つことになります。

患者さんによっては食事中に含まれる炭水化物量や食前の血糖値に応じてインスリン注射量を調整する方法が取られることがあります。また、普段と異なる身体活動(例えば余暇に楽しむスポーツや肉体労働)の前に補食が勧められることもあります。

いずれにしても、低血糖と高血糖をできるだけ避け、生理的で変動の小さな血糖コントロールを目標とします。

その他

現在では保険診療適応外の薬も今後詳しい調査を

FDA(米国食品医薬品局)から認可された治療法ではありませんが、1型糖尿病患者さんに2型糖尿病の治療薬であるメトホルミンを使用したところ、血糖コントロールは改善しなかったものの体重とLDL(悪玉)コレステロールが少し下がったという報告があります。

同様に、DPP-4阻害薬やGLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬についても1型糖尿病患者さんに対する使用は認可されておりませんが、インスリン注射の使用量が減るなど有効性の報告は見られるようです。今後の詳しい調査が必要でしょう。

なお、1型糖尿病患者さんへのこれらのお薬の投与は日本の保険診療でも認められていません。

- FDA(米国食品医薬品局)=アメリカの政府機関。法律に従い医薬品規制・食品安全の保守のため取り締まりなどを行っている。

自家膵島移植

糖尿病性ケトアシドーシスなど重度の高血糖緊急症を繰り返す患者さんにおいては、膵臓移植・膵島移植といった先進的治療が検討されます。

1型糖尿病ではありませんが、重症の慢性膵炎のため膵臓を切除しなくてはならないような患者さんは多くの方が重い糖尿病になってしまいます。そのような患者さんを対象に自家膵島移植を行う施設もあります[3]。

- 糖尿病性ケトアシドーシス=インスリンの絶対的な不足によって、血糖をエネルギー源として使用できず脂肪が分解され、血液が酸性に傾いた状態=アシドーシス。高度の脱水状態で、昏睡・死亡のおそれもあるため緊急の対応が必要

次のページ:2型糖尿病の薬物療法(インスリンを除く)