大脳皮質基底核変性症(CBD)という病名を聞いたことがあるでしょうか?アルツハイマー型認知症などと同様に、脳に異常なたんぱく質が蓄積し脳の細胞が壊されてしまう病気(神経変性疾患)のひとつです。

この記事では、大脳皮質基底核変性症(CBD)の症状、治療を中心に解説します。

大脳皮質基底核変性症(CBD)とは

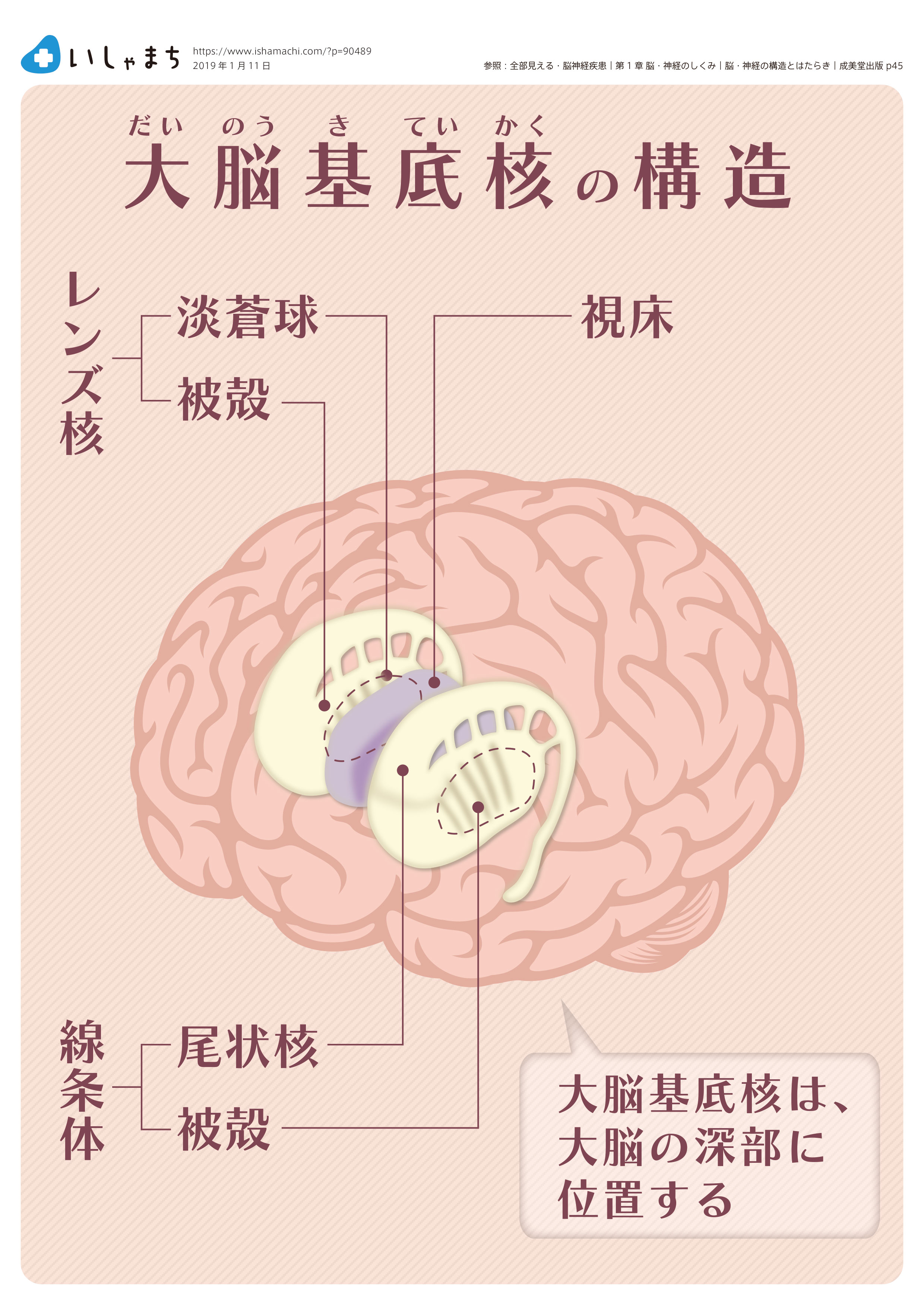

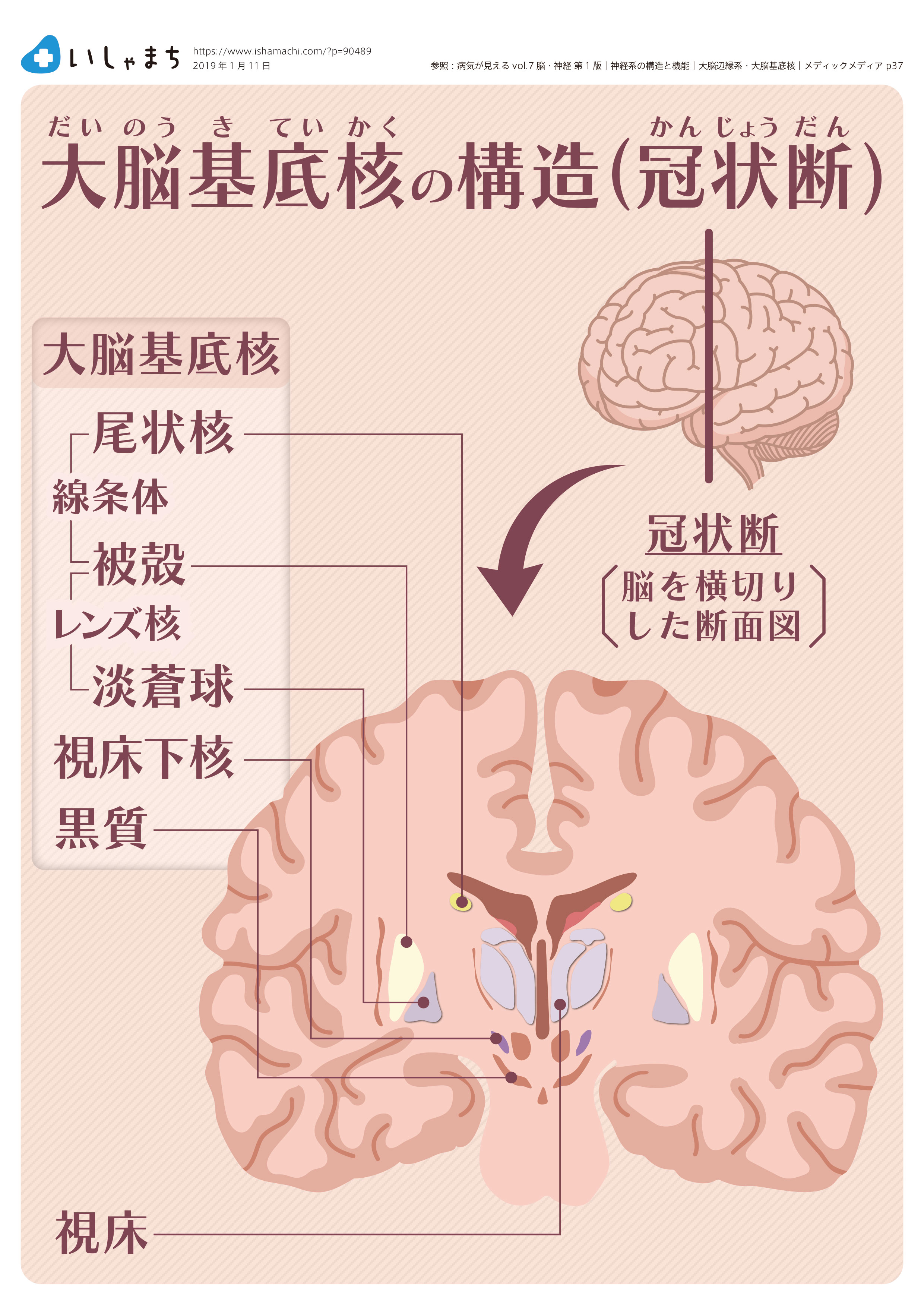

はっきりとした原因はわかっていませんが、脳の神経細胞やそのまわりを埋めるグリア細胞に異常なたんぱく質が蓄積する病気です。これにより、特に大脳皮質(脳の表面数ミリを覆う部分)と大脳基底核(皮質下神経核。脳の中心あたりにある視床・脳幹と大脳皮質を結び付けている部分)の部分が変性します。患者さんは10万人に5~20人(大脳皮質基底核変性症(CBD)診療とケアマニュアルより)と考えられていますが、正確な数字は不明です。

亡くなってから初めてCBDであることが判明する患者さんも少なくないため、現在把握されているよりも多くの患者さんがいると予想されています。

発症する年齢は40~80歳代と広く分布していますが、60歳代が特に多いです。

CBDでみられる症状

- ボタンがうまくかけられない・硬貨がつまめないなど思った通りの動作ができなかったり、動きにぎこちなさを感じたりする

- 言葉が思うように出ない(失語症)

- 片方の空間にあるものを認識できない(半側空間無視)

- 手に触れたものを反射的に握ってしまう(把握反射)

- 手が自分のものではない感じがしたり意思に逆らって勝手な動きをしたりする(他人の手徴候)

- 意思とは関係無く手足に力がはいって固まってしまう(ジストニア)

- ピクッと不規則に痙攣するような不随意な動き(ミオクローヌス)

- 手足の震え、動作がゆっくりになる、筋肉が固く強ばる(パーキンソン症候群)

- バランスが保てず、転倒しやすい(姿勢保持障害)

- 認知機能障害による行動異常

典型的な例では、片方の腕の症状から始まり、次いで同じ側の足、反対側の腕・足へとひろがっていき、ゆっくりと進行していきます。

左右どちらかに症状が強くみられることが特徴とされていますが、左右差があまり無いケース、認知症や失語から始まるケース、進行性核上性麻痺のような症状がみられるケースなど、非典型的なパターンがみられる患者さんもたくさんいることがわかってきています。

治療法と、治療をおこなう診療科は?

一般的に、診察を行うのは神経内科です。

現在はまだ根治的な治療法はなく、ゆっくりと進行していき5~10年で寝たきりの状態となってしまう病気です。しかし、症状を和らげるための治療としていくつかの手段があります。できるかぎりQOL(生活の質)を保つことができるよう、それぞれの患者さんにあわせて治療を行っていきます。

内服薬の治療では例えば、手足の震えや筋肉が固く強ばる筋固縮などパーキンソン症候群には、パーキンソン病の治療薬(レボドパ、ドーパミンアゴニスト、アマンタジン)が効果を示すことがあります。また、ジストニアの症状にはボツリヌス療法が用いられる場合もあります。ボツリヌス療法は、ボツリヌス毒素を注射することで筋肉を弛緩させる治療法で、リハビリテーションと組み合わせて行います。

患者さんは、筋力・体力の低下を防ぐためにも、積極的に体を動かすことが推奨されています。医師や療法士などの専門家の指示のもと、生活の中でもリハビリテーションを継続することが重要です。

日常生活での注意点

病気が進行するなかで起こりやすい合併症として、転倒による骨折、誤嚥性肺炎、褥瘡(床ずれ)があげられます。

転倒対策

- お風呂場・トイレなど狭い場所は転倒しやすいので、介助者が付き添う。

- 患者さんの動線上に障害物を置かないようにしたり段差をなくしたりするなど、転びにくい環境を心がける。スリッパ・靴・靴下などの履物にも注意する。

- 保護帽や家具の角の保護クッションなど、万が一転倒した場合にけがを和らげる対策を講じる。

誤嚥対策

- 食事は飲み込みやすく柔らかいものを、少しずつ口に運ぶ。

- 定期的に、医師に飲み込み能力をチェックしてもらう。

- 飲み込み能力が低下してきた場合には、胃ろうも検討する。

褥瘡対策

- 積極的にリハビリテーションを行い、体力維持を心がける。

- 寝ている時間が長くなってきた場合には、皮膚の同じ場所が常に湿っている状態を避けるため、清拭(からだをふく)や入浴で清潔を保ち、定期的に体位を変える。

- 栄養管理に注意する。

まとめ

大脳皮質基底核変性症(CBD)は、ゆっくりと進行していく病気で、患者さんによってさまざまな症状がみられます。ときに対症療法を行いながら、リハビリテーションを続けることでQOLを保つことが治療の目標になります。

また、介助・金銭面の負担に関しては、難病医療費助成制度、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、介護保険制度といった支援・サービスが利用できる場合もあります。手続きに手間がかかることも考慮し、地域の福祉担当課や病院の相談窓口、ケアマネージャーなどに早めに相談するようにしましょう。