梅雨に入ると心配になるのが食中毒。気温と湿度が上がると細菌の繁殖が活発になるので、食中毒を起こしやすくなります。

食中毒を防ぐためには、食中毒を起こす微生物などの種類、感染経路・汚染状況、潜伏期間などを知ることが大切です。今回は、食中毒の原因菌や症状についてご紹介します。

食中毒って?

有害な物質に汚染された食品を食べることによって起きる健康被害を食中毒と呼びます。

原因となる物質は、細菌、ウイルス、化学物質、自然毒、寄生虫などがあります。

食中毒に種類はあるの?

食中毒は原因となる物質によって分類されます。

細菌性食中毒

細菌を含む食品を食べたことによって起こります。

1.感染型

一定数の食中毒菌は、腸に行くまでに消化液によって消化されます。

しかし、大量の菌を食べた場合は、食中毒菌が腸まで達して食中毒を引き起こします。

腸管出血性大腸菌O157、サルモネラ、カンピロバクター、腸炎ビブリオ、赤痢菌など

2.毒素型

食中毒菌が食品の中で増えて毒素を発生し、食品と一緒に毒素を食べたことで食中毒が起こります。

ウィルス性食中毒

ウィルスによって起こる食中毒です。冬場のウィルスが発生する時期に多く起こります。

食中毒を起こすウィルスは、動物や人間の体内で増えて、人の手を経由して食物につき、腸管内で増殖します。

ノロウイルス、ロタウイルス、A型肝炎ウイルス、E型肝炎ウイルスなど

化学性食中毒

1.自然毒

動物や植物が持っている毒成分によって食中毒を起こします。

フグ、じゃがいもの芽、毒キノコなど

2.化学物質

ヒスタミン食中毒、金属による食中毒、薬品や農薬など化学薬品の誤飲などがあります。

ヒスタミン食中毒とは、ヒスタミンを高濃度で含む食品を食べることによって、舌のしびれ、発疹などのアレルギー症状を起こす食中毒のことです。

魚を室温に放置することで、魚肉中に含まれるヒスジンというアミノ酸を細菌が分解してヒスタミンに変えます。

マグロ、イワシ、サバなどの青魚、銅、スズなど

その他

魚介類や井戸水にいる寄生虫や原虫によって食中毒が起きることがあります。

アニサキス、クリプトスポリジウムなど

なぜ夏に食中毒が多く起きるの?

食中毒を起こす細菌の多くは、20度くらいの室温で活発に増え始めて、人間の体温くらいの温度で増殖のスピードが一番速くなります。

また、細菌の多くは湿度を好みます。

気温が高く湿度も高くなる梅雨の季節は、細菌の増殖を活発にさせる条件がそろうので、食中毒が増え始めるのです。

食中毒はどのように起きるの?

食中毒の約9割は細菌やウイルスが原因となって起きています。

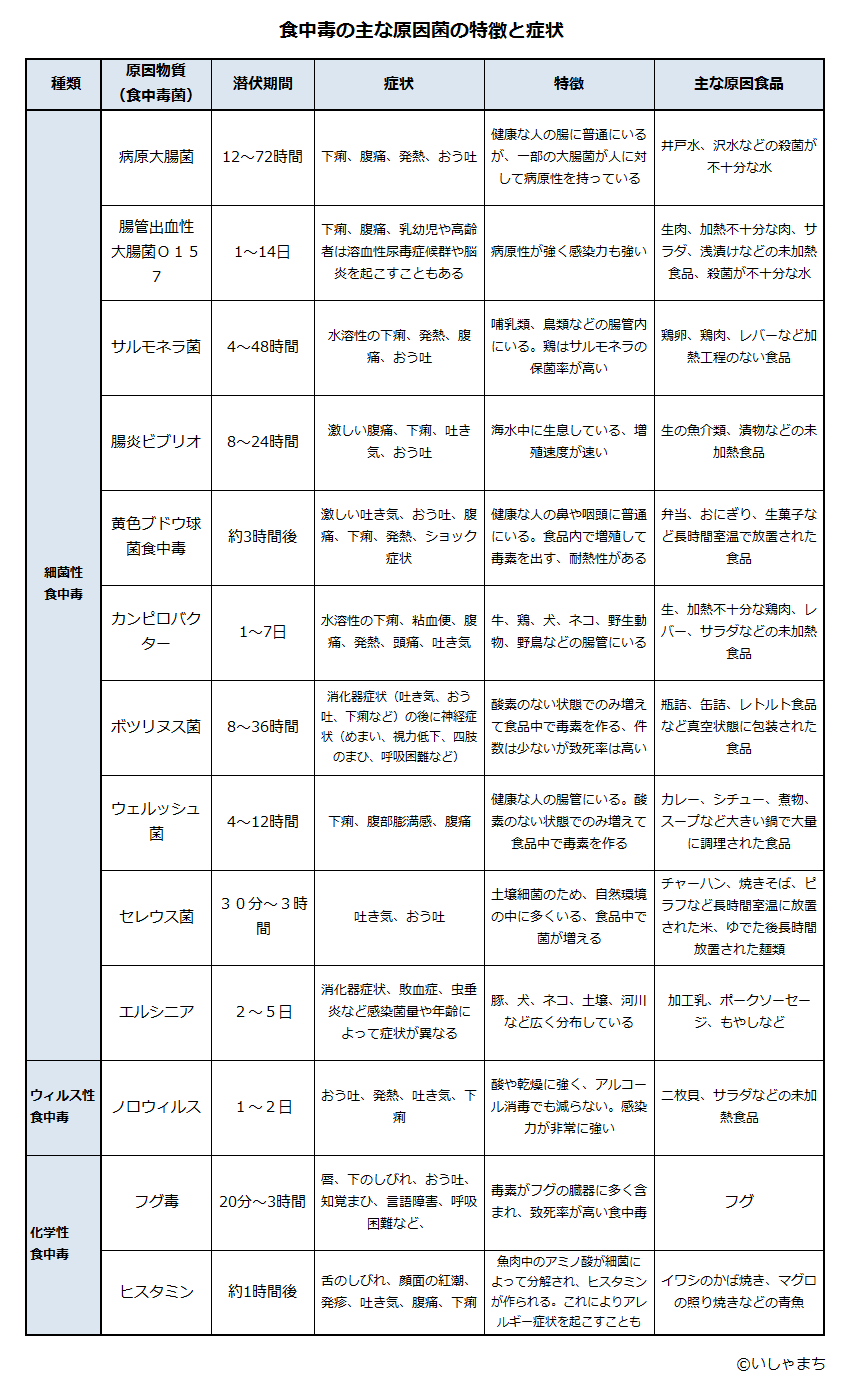

主な原因菌の特徴と症状を理解しておきましょう。

※表はクリックまたはタップで拡大可能です。

食中毒を起こす原因菌によって増殖する環境が異なります。

細菌は温度、湿度などの条件がそろうと、食べ物の中で増えて食中毒を引き起こします。

ウィルスは自らは増えませんが、食べ物を通して体内に入ると、腸管内で増えて食中毒を起こします。

まとめ

食中毒は細菌やウイルスが胃液や胆汁などで消化されずに、腸まで届いてしまったときに、

増殖したり、毒素を出すことによって急性胃腸症状を引き起こす病気です。

また、化学物質や自然の動植物からも食中毒が起きる場合があります。

食中毒の原因となる菌の特徴や発症のしくみを理解して、食中毒の知識を深めましょう。